Archives:Politiques régionales et priorités de la Commission européenne

Données extraites en mars 2018.

Mise à jour prévue de l’article: novembre 2019.

Points clés

L’élaboration des politiques au niveau régional européen pour la période de programmation 2014-2020 a changé afin de reconnaître le rôle important pouvant être joué par la promotion d’un programme urbain.

La politique de développement rural de l’Union européenne (UE) est destinée à aider les zones rurales de l’UE à relever un large éventail de défis économiques, sociaux et environnementaux.

L’élaboration des politiques au niveau européen est par nature multidimensionnelle: d’une part, elle doit inclure un cadre global fixant des objectifs pour l’ensemble du continent; d’autre part, elle doit reconnaître les besoins, souvent spécifiques, des territoires nationaux et infranationaux, étant donné qu’il s’agit des principaux moteurs de la réalisation de résultats. Les défis récents, tels que la crise économique et financière mondiale, l’afflux croissant de migrants en Europe, ou les problèmes de sécurité dus aux attaques terroristes fournissent des exemples du besoin bilatéral d’apporter des solutions à la fois mondiales et locales, de manière cohérente.

Article complet

Garantir que l’ensemble des évolutions fasse l’objet d’une surveillance étroite afin de veiller à ce que celles-ci tiennent compte de la diversité géographique considérable au sein de l’UE constitue l’un des principaux défis politiques auxquels l’Union européenne (UE) est confrontée. La dimension territoriale de la politique de l’UE est de plus en plus reconnue, étant donné que la croissance et la création d’emplois dépendent de l’utilisation optimale de l’ensemble des ressources, tout en garantissant que les ressources communes soient utilisées de manière coordonnée et durable.

Le présent chapitre présente un aperçu de certaines des principales évolutions politiques de l’UE qui ont un impact territorial. Il débute par des informations sur la façon dont l’UE attribue les fonds de sa politique de cohésion dans le but de réduire les disparités socio-économiques au niveau régional, pour fournir ensuite des informations sur une série de développements politiques qui influencent la vie dans les régions, villes et zones rurales d’Europe.

Politique de cohésion — investir pour réduire les disparités régionales dans l’Union

Qu’est-ce que la politique de cohésion?

La politique de cohésion de l’Union européenne investit dans la croissance et l’emploi et promeut la coopération territoriale. Elle est à l’origine de milliers de projets lancés dans toute l’Europe. Elle vise à réduire les disparités qui existent entre les régions de l’Union, à travers un modèle de développement territorial durable et équilibré, en soutenant la création d’emplois, la compétitivité des entreprises, la croissance économique, le développement durable et une amélioration globale de la qualité de vie. La plupart des financements au titre de la politique de cohésion sont principalement consacrés aux régions européennes moins développées et visent à les aider à rattraper leur retard et donc à réduire les disparités économiques, sociales et territoriales qui subsistent au sein de l’Union européenne.

La politique de cohésion de l’UE est établie sur la base de sept périodes de programmation, dont l’actuelle couvre la période 2014-2020 pour laquelle 352 milliards d’EUR ont été affectés en faveur de mesures au sein des États membres de l’Union, soit environ un tiers du budget total de l’Union européenne. À l’heure de la rédaction de ces lignes, les institutions européennes examinent la mise en œuvre de la politique de cohésion après 2020.

Au cours de la période 2014-2020, la politique de cohésion repose sur environ 11 objectifs thématiques:

- renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation;

- améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC), leur utilisation et leur qualité;

- accroître la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME);

- soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans tous les secteurs;

- promouvoir l’adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et la gestion des risques;

- préserver et protéger l’environnement et encourager l’utilisation rationnelle des ressources;

- promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d’étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles;

- promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre;

- promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination;

- investir dans l’éducation, la formation et la formation professionnelle pour l’acquisition de compétences et l’apprentissage tout au long de la vie;

- renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et contribuer à l’efficacité de l’administration publique.

La politique de cohésion est mise en œuvre au moyen de trois fonds principaux: le fonds européen de développement régional (FEDER), le fonds social européen (FSE) et le fonds de cohésion. Le premier de ces fonds, le fonds européen de développement régional, axe ses interventions sur l’innovation et la recherche, le digital agenda (en anglais), le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie sobre en carbone. L’affectation des ressources aux différentes priorités dépend de la région concernée. Par exemple, dans les régions plus développées, au moins 80 % des fonds doivent être consacrés à au moins deux de ces priorités, tandis que le pourcentage est de 50 % dans les régions moins développées. Le fonds social européen vise à améliorer l’emploi et les possibilités de formation dans l’UE, ainsi que la situation des personnes les plus vulnérables (par exemple, celles menacées de pauvreté), en investissant dans les personnes. Plus de 80 milliards d’EUR ont été destinés à l’investissement dans le capital humain dans les différents États membres de l’Union au cours de la période 2014–2020. Le fonds social européen se concentre sur le soutien à quatre objectifs thématiques: la promotion de l’emploi et le soutien à la mobilité de la main-d’œuvre; la promotion de l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté; l’investissement dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie; le renforcement des capacités institutionnelles et la mise en place d’une administration publique efficace. Le fonds de cohésion soutient les États membres de l’Union dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l’Union. Au cours de la période 2014–2020, un total de 63,4 milliards d’EUR est alloué à une série de projets d’investissement principalement liés aux réseaux transeuropéens (RTE) et à l’environnement, en ciblant les domaines suivants: la transition vers une économie à faible émission de carbone; la promotion de l’adaptation aux changements climatiques et la prévention des risques; la préservation et la protection de l’environnement et la promotion de l’utilisation rationnelle des ressources; la promotion du transport durable et l’élimination des principaux goulets d’étranglement dans les infrastructures de réseaux; le renforcement des capacités institutionnelles. Le fonds de cohésion est soumis aux mêmes règles de programmation, de gestion et de suivi que le fonds européen de développement régional et le fonds social européen.

Pour en savoir plus:

Politique de cohésion: comment le budget est-il arrêté?

Le budget total alloué à la politique de cohésion, ainsi que les règles connexes, font l’objet d’une décision conjointe du Conseil et du Parlement européen. Un paquet législatif pour la politique de cohésion 2014-2020 a été adopté le 17 décembre 2013. Il incluait un règlement portant dispositions communes (RPDC) qui établit des dispositions générales et simplifie les fonds structurels et d’investissement européens (fonds ESI). Le RPDC a été modifié en octobre 2015 afin de prendre en considération la situation particulière de la Grèce à la suite de la crise financière et économique mondiale et de la crise de la dette souveraine qui a suivi.

La nomenclature NUTS - une base objective pour l’allocation des fonds de la politique de cohésion

Comme indiqué ci-dessus, la priorité pour les fonds de la politique de cohésion est donnée aux régions dont le développement est à la traîne par rapport à la moyenne de l’Union, avec plus de la moitié (181 milliards d’EUR) de l’enveloppe totale consacrée aux régions les moins développées dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union. Des statistiques sur les comptes régionaux sont utilisées pour classer les régions lors de l’allocation des fonds structurels et d’investissement, la nomenclature NUTS servant de base pour définir les frontières régionales et déterminer l’éligibilité géographique.

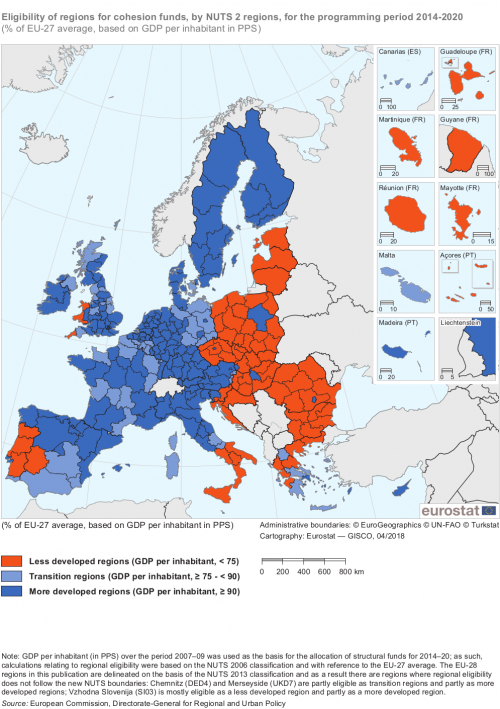

L’éligibilité régionale au fonds européen de développement régional et au fonds social européen au cours de la période de programmation 2014–2020 a été calculée sur la base du PIB régional par habitant moyen (en SPA) pour la période 2007–2009. Les régions NUTS 2 étaient classées et réparties en trois groupes:

- les régions les moins développées (dont le PIB par habitant était inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE-27);

- les régions en transition (dont le PIB par habitant était compris entre 75 % et 90 % de la moyenne de l’UE-27); et

- les régions plus développées (dont le PIB par habitant était supérieur à 90 % de la moyenne de l’UE-27).

La carte 1 montre l’éligibilité des régions NUTS 2 aux fonds structurels au cours de la période de programmation 2014-2020. Les régions les moins développées (en orange), qui reçoivent la part la plus élevée des fonds, se trouvent essentiellement dans l’est et le sud de l’Union européenne, ainsi que dans les États membres baltes et d’autres régions ultrapériphériques.

L’éligibilité au fonds de cohésion a été initialement calculée au moyen d’un indicateur différent et pour une période légèrement différente de celle des deux autres fonds: l’éligibilité repose sur le RNB moyen par habitant (en SPA) pour la période 2008–2010. Seuls les États membres de l’Union dont le RNB par habitant était inférieur à 90 % de la moyenne de l’UE-27 ont bénéficié de fonds pour couvrir des actions destinées à réduire les disparités économiques et sociales et promouvoir le développement durable. La Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, la Grèce, la Croatie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie ont été couverts au cours de la période 2014–2016, tandis que Chypre était éligible à titre transitoire. En 2016, un examen de l’éligibilité au fonds de cohésion a été mené, sur la base des informations relatives au RNB moyen par habitant pour la période 2012–2014. À la suite de cet examen, Chypre est devenue pleinement éligible à un soutien du fonds de cohésion (à partir du 1er janvier 2017); aucune autre modification n’a été apportée à la liste des États membres de l’Union éligibles.Pour en savoir plus:

Direction générale de la politique régionale et urbaine

Politique de cohésion: mise en œuvre

Les fonds structurels et d’investissement sont alloués par l’intermédiaire d’un processus auquel participent les autorités européennes, nationales, régionales et locales, ainsi que des partenaires sociaux (par exemple, des organisations représentant les employeurs et les salariés) et des organisations de la société civile. Chaque État membre présente un projet d’accord de partenariat et un projet de programme opérationnel, qui fournit des informations sur sa stratégie régionale et une liste de propositions pour divers programmes. Après avoir négocié le contenu de ces documents avec la Commission européenne, les autorités nationales/régionales de gestion dans chacun des États membres de l’UE choisissent, suivent et évaluent des milliers de projets potentiels. La Commission européenne engage des fonds pour permettre à ces autorités de commencer à dépenser les fonds pour leurs programmes. Chaque programme fait l’objet d’un suivi de la part de la Commission européenne ainsi que de l’État membre en question et les paiements sont effectués sur la base de dépenses certifiées et d’une série de rapports.

Pour la période 2014–2020, les règles relatives au financement au titre de la politique de cohésion ont été simplifiées de sorte qu’un ensemble de règles harmonisé s’applique à présent à tous les fonds. La politique a été adaptée de façon à être fondée sur une approche orientée sur les résultats avec des contrôles plus transparents, moins de bureaucratie, l’introduction de conditions préalables spécifiques avant que les fonds ne puissent être libérés et l’introduction d’objectifs mesurables pour un renforcement de la responsabilisation.

Politique de cohésion: intégration dans des objectifs politiques plus larges

Le financement et la politique régionaux contribuent à la réalisation d’un grand nombre d’objectifs politiques de l’Union européenne (par exemple, ils contribuent directement aux priorités de l’UE pour 2015-2019). La politique de cohésion de l’Union est étroitement intégrée à la stratégie Europe 2020 et au plan d’investissement pour l’Europe de l’Union — pour en savoir plus, voir ci-après. Au cours de la période 2014-2020, pour la première fois, la programmation de la politique de cohésion est intégrée dans la coordination de la politique économique globale, en particulier le semestre européen, un cycle régulier de coordination de la politique économique qui vise à coordonner les efforts individuels déployés par les États membres de l’Union. En effet, le renforcement du lien entre la politique de cohésion et des réformes économiques plus larges est tel que la Commission européenne peut suspendre le financement régional pour tout État membre qui ne respecte pas les règles économiques de l’Union.

Autres domaines politiques qui ont une incidence sur les régions

Comme cela a déjà été mentionné, la politique régionale peut jouer un rôle déterminant dans la réalisation des objectifs politiques plus larges de l’Union européenne (tels que les priorités de la Commission européenne), tandis que les investissements dans la politique de cohésion peuvent également compléter un éventail d’initiatives politiques dans d’autres domaines (par exemple, l’éducation, l’emploi, l’énergie, l’environnement, le marché unique, la recherche et l’innovation).

Le développement urbain dans l’UE

Les diverses dimensions de la vie urbaine — économique, sociale, culturelle et environnementale — sont en étroite corrélation. Les développements urbains couronnés de succès reposent souvent sur des approches coordonnées/intégrées qui visent à équilibrer ces dimensions au moyen d’un éventail de mesures stratégiques telles que la rénovation urbaine, le renforcement des possibilités d’éducation, la prévention de la criminalité, l’encouragement de l’inclusion sociale ou de la protection environnementale. Dès lors, le développement urbain a le potentiel pour jouer un rôle important dans la promotion de la stratégie Europe 2020 et une croissance intelligente, durable et inclusive.

Qu’est-ce que la politique de développement urbain?

Une modification importante dans le cadre de l’élaboration des politiques européennes pour la période de programmation 2014-2020 est la reconnaissance du rôle important que peut jouer la dimension urbaine de la politique régionale, en particulier en ce qui concerne les mesures visant à contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. En effet, l’Union a placé la dimension urbaine au cœur de sa politique de cohésion: au moins la moitié des ressources prévues dans le cadre du fonds européen de développement régional ont été investies dans les zones urbaines. La Commission européenne estime qu’au cours de la période de programmation de six ans, quelque 10 milliards d’EUR provenant du fonds européen de développement régional seront affectés au développement urbain durable, couvrant environ 750 villes européennes différentes. La politique régionale de l’Union ciblera notamment le développement urbain en:

- concentrant les priorités d’investissement sur des questions telles que la mobilité urbaine durable, la régénération des communautés défavorisées ou l’amélioration des capacités de recherche et d’innovation;

- engageant au moins 5 % du fonds européen de développement régional dans le développement urbain durable intégré;

- créant un réseau de développement urbain chargé de réexaminer le déploiement des fonds européens;

- encourageant les villes à promouvoir les développements locaux menés par les acteurs locaux pour la revitalisation urbaine.

La politique de développement urbain s’efforce de promouvoir la transformation économique, sociale et environnementale des villes au moyen de solutions intégrées et durables. Elle peut jouer un rôle important dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020, au moyen d’une série d’initiatives, en étendant la couverture territoriale de la stratégie à un niveau de gouvernance supplémentaire. En effet, plusieurs commentateurs et parties prenantes ont fait valoir que les villes doivent être davantage associées à la conception et à la mise en œuvre des politiques de l’Union étant donné que, malgré leur poids économique, la stratégie Europe 2020 ou ses objectifs ne comportent pas de dimension urbaine explicite, bien que trois projets phares — la stratégie numérique, l’Union de l’innovation et Jeunesse en mouvement (en anglais) — relèvent chacun des défis urbains particuliers.

Pour en savoir plus:

Développement urbain dans l’UE

Qu’est-ce que le programme urbain de l’UE?

En février 2014, la Commission européenne a organisé un forum CITIES afin de discuter de la façon de renforcer la dimension urbaine de l’élaboration des politiques de l’UE. Il était axé sur un débat portant sur la nécessité d’un programme urbain de l’UE, conçu pour rassembler le nombre croissant de politiques sectorielles qui ont une incidence sur les zones urbaines de l’UE, par exemple, dans les domaines de l’énergie, de la société de l’information, de l’action en faveur du climat, de l’environnement, des transports, de l’éducation ou de la culture. Bon nombre de parties prenantes ont vu une occasion de mettre en œuvre un cadre pour rendre cohérentes diverses initiatives et politiques, et attribuer des rôles clairs aux autorités européennes, nationales, régionales et locales.

Le forum a été suivi, en juillet 2014, par une communication de la Commission européenne intitulée «La dimension urbaine des politiques européennes — Principales caractéristiques d’un programme urbain de l’UE» [COM(2014) 490]. Elle examinait une série d’options pour l’élaboration d’un programme urbain, notamment:

- un rôle pour les institutions de l’UE en tant que facilitateur du développement urbain;

- une meilleure intégration des politiques sectorielles afin que ces dernières soient mieux adaptées aux réalités urbaines;

- un instrument pour associer les villes et leurs dirigeants politiques à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union;

- un outil pour intégrer les objectifs de la stratégie Europe 2020 dans les stratégies propres aux villes.

Fin mai 2016, une réunion des ministres en charge des questions urbaines s’est tenue à Amsterdam, aux Pays-Bas. Cette réunion a permis la conclusion d’un accord sur un programme urbain pour l’Union européenne (en anglais), tel qu’établi par le pacte d’Amsterdam (en anglais). L’accord prévoit l’élaboration de 12 thèmes prioritaires en tant que partenariats entre les institutions de l’Union européenne, les États membres de l’UE, les villes européennes et d’autres parties prenantes; chacun a pour objectif de veiller au renforcement de la dimension urbaine de l’élaboration des politiques. Ces thèmes sont, entre autres, les suivants: l’intégration des migrants et des réfugiés; la qualité de l’air; la pauvreté urbaine; le logement; l’économie circulaire; les emplois et compétences dans l’économie locale; l’adaptation aux changements climatiques; la transition énergétique; l’utilisation durable du sol; la mobilité urbaine; la transition numérique; les marchés publics.

Le programme urbain est une nouvelle méthode de travail conçue pour maximiser le potentiel de croissance des villes, tout en relevant les défis sociaux liés aux zones urbaines. Il cherche à promouvoir la coopération, la croissance économique, la qualité de vie et l’innovation parmi les villes européennes par la création de partenariats européens qui:

- encouragent la participation des villes à l’élaboration des politiques de l’Union (législation «respectueuse du milieu urbain»);

- garantissent un meilleur accès aux fonds (structurels et d’investissement) européens ainsi qu’une meilleure utilisation de ceux-ci;

- améliorent la base de connaissances sur les villes de l’Union, amenant ainsi les villes à accroître leur niveau de coopération et à partager les meilleures pratiques.

Pour en savoir plus:

Urban agenda for the EU (en anglais)

Le développement rural dans l’UE

Après la description des développements politiques de l’UE en ce qui concerne les villes et les zones urbaines, cette section examine les développements politiques pour les zones rurales. Il existe des différences considérables entre les États membres de l’Union en ce qui concerne leurs fractures territoriales entre zones rurales et urbaines. Certains États membres — par exemple l’Irlande, la Suède ou la Finlande — sont de nature très rurale. En revanche, les États membres du Benelux et Malte présentent un degré élevé d’urbanisation. De même, un État membre peut présenter un large éventail de typologies différentes: il existe par exemple un contraste entre les zones urbanisées densément peuplées de la Nordrhein-Westfalen en Allemagne de l’Ouest et les zones faiblement peuplées, largement rurales, du Brandebourg ou du Mecklenburg-Vorpommern en Allemagne du Nord-Est.

La politique de développement rural de l’Union est destinée à aider les zones rurales de l’UE à relever un large éventail de défis économiques, sociaux et environnementaux. Elle complète le système des paiements directs aux agriculteurs et les mesures de gestion des marchés agricoles. En effet, la politique de développement rural a été introduite en tant que deuxième pilier de la politique agricole commune (PAC) de l’Union pendant la réforme de l’Agenda 2000 (en anglais).

Le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) met des fonds à disposition de la politique de développement rural de l’UE qui sert à promouvoir le développement rural durable et à contribuer aux objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Pour la période 2014–2020, le FEADER s’est vu attribuer 99,6 milliards d’EUR. En incluant les contributions nationales, le financement disponible pour ce deuxième pilier de la PAC s’élève à 161 milliards d’EUR pour l’ensemble de la période de programmation 2014–2020, la France (11,4 milliards d’EUR) et l’Italie (10,4 milliards d’EUR) étant les principaux bénéficiaires.

Le FEADER vise à contribuer au développement des zones agricoles et rurales en fournissant des incitations compétitives et innovantes, tout en cherchant à protéger la biodiversité et l’environnement naturel. Il existe six domaines prioritaires, à savoir, promouvoir:

- le transfert de connaissances et l’innovation dans les secteurs agricole et forestier;

- la viabilité et la compétitivité de tous les types d’agriculture et soutenir la gestion durable des forêts;

- l’organisation de la chaîne alimentaire, le bien-être des animaux ainsi que la gestion des risques dans le secteur de l’agriculture;

- la restauration, la préservation et le renforcement des écosystèmes agricoles et forestiers;

- l’utilisation efficace des ressources naturelles et le soutien à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone;

- l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales.

À l’instar des autres fonds structurels et d’investissement, depuis 2014, la politique de développement rural est basée sur le développement de programmes de partenariat et de programmes opérationnels pluriannuels qui sont conçus à un niveau national/régional par les différents États membres de l’Union. Chaque programme devrait couvrir les priorités fixées par l’Union, et leur contenu fait l’objet de négociations avec la Commission européenne. Une fois les programmes généraux convenus, les autorités nationales/régionales de gestion dans chacun des États membres de l’Union sont chargées de sélectionner, évaluer et suivre les différents projets.

Pour en savoir plus:

Le Comité européen des régions

Le Comité européen des régions (CdR) est l’assemblée européenne des représentants locaux et régionaux. Créé en 1994, il est composé de 350 membres parmi lesquels des présidents régionaux, des maires ou des représentants élus de régions et de villes provenant des 28 États membres de l’Union. Les traités européens successifs ont élargi son rôle. Le Comité des régions travaille en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, ainsi qu’avec les différents niveaux de pouvoir au sein des États membres de l’Union afin de promouvoir une gouvernance à différents niveaux. Il s’attache à garantir le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité dans l’élaboration des politiques européennes et encourage la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de l’Union européenne en conférant une autonomie aux autorités régionales et locales.

Au vu du rôle important que peuvent jouer les régions et villes d’Europe pour atteindre les objectifs de «croissance intelligente, durable et inclusive» de l’Union, le Comité des régions a adopté cinq priorités politiques (en anglais) pour son mandat actuel (2015-2020): un nouveau départ pour l’économie européenne (création d’emplois et de croissance durable dans les villes et les régions pour offrir une meilleure qualité de vie aux citoyens); la dimension territoriale de la législation de l’UE (œuvrer pour le bien des citoyens, indépendamment de l’endroit où ils ont choisi de vivre et de travailler); une Europe simplifiée et davantage connectée (rétablir les liens avec les citoyens et les entreprises aux échelons local et régional); stabilité et coopération au sein et hors de l’Union européenne (soutenir les efforts de nos voisins dans leur démarche d’acquisition des valeurs européennes); l’Europe des citoyens est l’Europe du futur (renforcer les partenariats tournés vers l’avenir entre l’Union européenne et sa population). Dans cet esprit, le Comité des régions a mis en place une plate-forme de suivi du CdR (en anglais) pour assurer le suivi de la participation des autorités régionales et locales au Semestre européen, à la mise en œuvre des réformes structurelles, et à la stratégie à long terme de l’UE en faveur d’une croissance durable.

#CohesionAlliance (Alliance pour la cohésion)

Comme indiqué précédemment, environ un tiers du budget de l’UE est alloué à la politique de cohésion, laquelle est conçue afin de réduire les disparités régionales, de créer des emplois et des nouvelles possibilités commerciales et d’aborder des questions mondiales majeures, telles que le changement climatique et la migration.

L’Alliance pour la cohésion (#CohesionAlliance) est une coalition qui rassemble les acteurs qui considèrent que la politique de cohésion de l’UE doit rester un des piliers de la future Union. L’alliance a été constituée grâce à la coopération des principales associations de villes et de régions européennes et du Comité européen des régions. Elle réclame un budget de l’UE après 2020 qui rende la politique de cohésion plus forte et plus efficace, visible et disponible pour chaque région de l’Union européenne.

D’ici fin mai 2018, plus de 400 autorités régionales et locales, fédérations d’autorités régionales et locales et organisations de la société civile et plus de 5 000 supporters individuels ont rejoint l’Alliance pour la cohésion (#CohesionAlliance). Les autorités régionales et locales et leurs fédérations nationales dans l’ensemble de l’UE qui ont officiellement rejoint l’Alliance représentent environ 97 % de la population de l’UE.

La semaine européenne des régions et des villes

La semaine européenne des régions et des villes est un événement annuel de quatre jours au cours duquel les villes et régions présentent leur capacité à encourager la croissance et la création d’emplois ainsi qu’à mettre en œuvre la politique de cohésion de l’Union européenne et démontrent l’importance du niveau régional pour une bonne gouvernance européenne.

L’événement, organisé par le Comité des régions et la direction générale de la politique régionale de la Commission européenne, est devenu une plate-forme de réseautage pour le développement régional et local. Il est considéré comme un événement majeur pour les responsables politiques. La 16e semaine européenne des régions et des villes se déroulera autour de la thématique «Pour une politique européenne de cohésion forte après 2020», et trois thèmes principaux seront abordés:

- développement territorial (régional, urbain, rural);

- avenir de la politique de cohésion, budget de l’UE;

- éducation, culture et jeunesse.

Pour en savoir plus:

European Week of Regions and Cities (en anglais)

Cours en ligne ouvert et massif (MOOC)

En janvier et en février 2018, le Comité des régions a présenté, conjointement avec plusieurs directions générales de la Commission européenne , à savoir la direction générale de la politique régionale et urbaine, la direction générale Eurostat, la direction générale du budget, la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion et la direction générale de l’agriculture et du développement rural, la Banque européenne d’investissement (BEI), Interreg Europe (en anglais) et URBACT (en anglais), une formation en ligne conçue afin d’expliquer la façon de tirer le meilleur parti des ressources de l’UE pour les régions et les villes. La formation était destinée aux personnes intéressées par l’UE et ses affaires régionales et locales, notamment les fonctionnaires des administrations régionales et locales prenant part aux affaires de l’UE.

La formation abordait les sujets suivants: les régions et villes dans l’UE; le budget de l’UE (recettes, dépenses, gestion et perspectives); la politique de cohésion et les fonds structurels de l’UE (soutien à la croissance et la solidarité); la dimension sociale du financement de l’UE; la stimulation de l’économie régionale et locale (financement et conseil pour l’investissement dans les régions et les villes); l’avenir de l’Europe (options et débats). La formation restera disponible en ligne jusqu’à la mi-janvier 2019.

Pour en savoir plus:

La stratégie Europe 2020: pour une économie intelligente, durable et inclusive

La stratégie Europe 2020, destinée à succéder à la stratégie de Lisbonne, a été adoptée par le Conseil européen le 17 juin 2010. Elle regroupe l’ensemble des priorités et objectifs communs que l’Union européenne s’est fixé pour la prochaine décennie. Elle met l’accent sur la promotion d’une trajectoire de croissance à même de conduire à une économie intelligente, durable et inclusive, une trajectoire permettant de surmonter les faiblesses structurelles de l’économie européenne, d’améliorer sa compétitivité et sa productivité, et sur laquelle puisse durablement reposer une économie sociale de marché. La stratégie Europe 2020 cherche à atteindre les cinq objectifs suivants d’ici à 2020.

- Emploi — augmenter le taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans à au moins 75 %.

- Recherche et développement — porter à 3,00 % du produit intérieur brut (PIB) le niveau cumulé des investissements publics et privés dans la R & D.

- Changement climatique et énergies durables — réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % (voire 30 %, si les conditions sont adéquates) par rapport aux niveaux de 1990, faire passer la part des sources d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie à 20 %, et accroître de 20 % l’efficacité énergétique.

- Éducation — réduire le taux de jeunes ayant quitté prématurément le système d’éducation et de formation à moins de 10 % et augmenter la part de la population âgée de 30 à 34 ans ayant obtenu un diplôme d’enseignement supérieur à au moins 40 %.

- Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale — réduire d’au moins 20 millions le nombre de personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale.

Europe 2020: coordination des politiques de l’Union

En mars 2015, la Commission européenne a proposé un nouvel ensemble de grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union [COM(2015) 99 final] axées sur les objectifs suivants: stimuler l’investissement; renforcer la croissance par la mise en œuvre de réformes structurelles dans les États membres de l’Union; éliminer les principales entraves à la croissance et à l’emploi; rendre les finances publiques plus viables et plus propices à la croissance. Dans le même temps, la Commission européenne a également proposé un ensemble de lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres [COM(2015) 098 final] pour: stimuler la demande d’emplois; améliorer l’offre d’emplois et les qualifications; améliorer le fonctionnement des marchés du travail; garantir l’équité, combattre la pauvreté et promouvoir l’égalité des chances. Fin 2017, dans le contexte du Semestre européen, la Commission européenne a présenté son Annual growth survey 2018 (en anglais) [COM(2017) 690 final], qui invitait les États membres à continuer de renforcer le «triangle vertueux» de la politique économique: stimuler l’investissement, mener des réformes structurelles et mettre en œuvre des politiques budgétaires responsables. L’accent était mis sur les réformes visant à stimuler l’investissement, y compris dans le capital humain, et à améliorer le fonctionnement des marchés des produits, des services et du travail, ce qui devrait idéalement renforcer l’innovation, la compétitivité, la productivité et la croissance à long terme.

Pour en savoir plus:

Europe 2020: une perspective régionale

Un nombre croissant de travaux ont été réalisés — par exemple par la direction générale de la politique régionale et urbaine de la Commission européenne, le Joint Research Centre (JRC) (en anglais), le Comité européen des régions et le Parlement européen — concernant la relation entre le développement régional et la stratégie Europe 2020. Bien que la stratégie Europe 2020 ne concerne pas spécifiquement la politique régionale, la Commission européenne a souligné qu’il ne serait ni réaliste ni souhaitable que toutes les régions d’un État membre cherchent à atteindre les mêmes objectifs nationaux. Au contraire, il était considéré important pour les États membres de prendre en compte leurs besoins différents et d’établir des programmes nationaux et régionaux qui reflètent les spécificités locales afin de promouvoir une croissance intelligente, durable et inclusive.

Mettant en exergue ces aspects régionaux et territoriaux, d’aucuns ont appelé à aligner davantage le financement régional sur la stratégie Europe 2020 et à suivre de plus près la performance des régions de l’Union au regard des objectifs d’Europe 2020. Le centre commun de recherche (JRC) et la direction générale de la politique régionale et urbaine de la Commission européenne ont publié trois études fondées sur des composite indicators (en anglais) liés aux performances socio-économiques des régions de l’UE, qui présentent un ensemble d’analyses infranationales en relation avec la stratégie Europe 2020 et des mesures de compétitivité plus larges. Leurs travaux étaient soutenus par les conclusions de la révision à mi-parcours de la stratégie Europe 2020, qui ont relevé l’existence d’indices de plus en plus nombreux d’une divergence régionale dans plusieurs États membres de l’Union. Plus concrètement, la direction générale de la politique régionale et urbaine a redoublé d’efforts pour aligner plus étroitement les diverses dimensions du financement régional sur les objectifs de la stratégie Europe 2020.

Pour en savoir plus:

Section consacrée à la stratégie Europe 2020

Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy (en anglais), 2018 (Eurostat)

The Europe 2020 index: the progress of EU countries, regions and cities to the 2020 targets (en anglais), 2015 (Dijkstra L. et Athanasoglou S.)

EU regional competitiveness index (en anglais), 2013 (Annoni P. et Dijkstra L.)

Objectifs de développement durable

Le développement durable fait depuis longtemps partie de l’agenda politique au sein de l’UE. Toutefois, une nouvelle impulsion a été donnée à ce domaine avec l’adoption, en septembre 2015, par l’Assemblée générale des Nations unies (ONU), du programme de développement durable à l’horizon 2030. Un ensemble de 17 objectifs de développement durable (ODD), qui fournissent un cadre stratégique mondial pour stimuler l’action au cours des 12 prochaines années dans des domaines d’extrême importance relatifs aux personnes, à la planète, à la prospérité, à la paix et au partenariat.Le programme de développement durable à l’horizon 2030 (en anglais) est entré en vigueur le 1er janvier 2016 et, sous les auspices des Nations unies, les travaux visant l’élaboration d’un ensemble détaillé d’objectifs et d’une liste mondiale d’indicateurs couvrant trois dimensions principales ont été finalisés: la solidarité sociale, l’efficacité économique et la responsabilité environnementale.

Sous les auspices de la division statistique des Nations unies, le groupe d’experts interinstitutionnel sur les indicateurs des objectifs de développement durable (IAEG-SDG) a élaboré une liste mondiale des indicateurs couvrant les trois principales dimensions de la durabilité: la solidarité sociale, l’efficacité économique et la responsabilité environnementale.

Le 22 novembre 2016, la Commission européenne a adopté la communication «Prochaines étapes pour un avenir européen durable» [COM(2016) 739 final]. Cette communication recense les politiques de l’UE qui contribuent à la mise en œuvre des ODD. Elle démontre l’importance de ceux-ci, explique comment l’Union contribue à leur réalisation et annonce un suivi régulier détaillé des ODD dans le contexte de l’UE. Cette communication a également annoncé la création d’une multi-stakeholder platform on SDGs (en anglais). Celle-ci est constituée de 30 organisations des sphères publique et privée, y compris des organisations territoriales, des entreprises et des organisations à but non lucratif (ONG). La plate-forme est conçue afin de soutenir et de conseiller la Commission européenne et les parties prenantes dans le cadre de la mise en œuvre des ODD; il s’agit d’une approche davantage inclusive visant à planifier et à contribuer à favoriser l’action en faveur de la réalisation des ODD. La plate-forme a été lancée en mars 2018 et a notamment donné lieu à des recommandations pour un document de réflexion sur une Europe durable d’ici à 2030. Les recommandations portent principalement sur la nécessité de disposer d’un cadre global pour les ODD au niveau de l’UE (une stratégie de l’UE) ainsi que d’une perspective territoriale avec la participation des villes et des régions, l’engagement des parties prenantes et le leadership de l’UE pour renforcer la mise en œuvre sur le terrain.

Pour en savoir plus:

Section consacrée à la stratégie de l’Union en matière de développement durable

Publications d’Eurostat sur les indicateurs de développement durable (en anglais)

Source des données pour les graphiques et cartes

Regional policies and European Commission priorities (en anglais)

Regional policies and European Commission priorities (en anglais)

Accès direct à

- Smarter, greener, more inclusive - indicators to support the Europe 2020 strategy (publication en ligne)

- Sustainable development in the European Union (publication en ligne)

- Eurostat regional yearbook (en anglais)

- Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy (en anglais)

- Sustainable development in the European Union — online publication (en anglais)

- Eurostat Statistical Atlas (Chapter 1) (en anglais)

- Communication de la Commission européenne COM (2010) 2020 final du 3 mars 2010 sur Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive

Les cartes peuvent être explorées de manière interactive dans le Eurostat’s Statistical Atlas (en anglais) (voir le user manual) (en anglais).

Le présent article fait partie de la publication phare annuelle d’Eurostat, l’Annuaire régional d’Eurostat.