Sozioökonomische Entwicklung der Regionen - Statistiken

This article has been archived.

Datenauszug vom März und April 2019.

Aktualisierung des Artikels geplant: Keine.

Im Fokus

Am stärksten stieg das verfügbare Haushaltseinkommen je Einwohner zwischen 2008 und 2016 in London (in vier von fünf Regionen), Dänemark (in allen fünf Regionen) und Schweden (in allen acht Regionen); jede dieser Regionen verzeichnete eine Zunahme von mindestens 4 500 EUR je Einwohner.

Eine Mehrheit der 52 Regionen in der EU, in denen während der zehn Jahre nach 2008 ein realer Rückgang der Wertschöpfung gemessen wurde, lag in Griechenland, Spanien und Italien.

2017 betrug das höchste regionale verfügbare Einkommen der Haushalte 55 200 EUR je Einwohner und wurde in Inner London — West (Vereinigtes Königreich) verzeichnet; den niedrigsten Wert von 2 900 EUR je Einwohner meldete Severozapaden (Bulgarien).

Die Regionalpolitik der Europäischen Union (EU) soll die umfassendere Agenda Europa 2020 unterstützen und ist darauf ausgerichtet, die Solidarität durch den Abbau wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Unterschiede zu fördern, damit jede Region ihr Potenzial voll ausschöpfen kann. Im Zeitraum 2014 bis 2020 ist fast ein Drittel des EU-Gesamthaushalts der Kohäsionspolitik (auf Englisch) gewidmet.

Bei Abfassung dieses Textes waren seit Beginn der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise gut zehn Jahre vergangen. Die Analyse in diesem Kapitel soll anhand einer kleinen Auswahl an Indikatoren einen Überblick über die Widerstandsfähigkeit bzw. die Gefährdung der Regionen in der EU vermitteln. Im Mittelpunkt der Analyse stehen die Auswirkungen sowohl der Krise als auch der anschließenden Erholungsphase. Er soll dargestellt werden, wie gut die Regionen die Krise bewältigt haben. Haben sich einige Regionen positiv entwickelt, während andere noch immer hinter dem Vorkrisenniveau zurückbleiben?

In diesem Kapitel werden Schlüsselindikatoren aus unterschiedlichen Datensätzen für die Analyse der sozioökonomischen Entwicklungen in der EU-28 zwischen dem Jahr 2008, in dem die globale Finanz- und Wirtschaftskrise erste Auswirkungen in der EU zeigte, bis in die jüngste Vergangenheit, d. h. (je nach Indikator) bis zu den Jahren 2016, 2017 bzw. 2018, herangezogen.

Der erste Abschnitt befasst sich mit dem regionalen Bruttoinlandsprodukt (BIP), der wichtigsten Größe für die Messung der Wirtschaftsleistung einer Volkswirtschaft. Es folgt eine regionale Analyse der Bruttowertschöpfung (auf Englisch), der Hauptkomponente des BIP (bei Erstellung nach dem Produktionsansatz). Anschließend werden zwei weitere nationale Indikatoren der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen betrachtet, nämlich das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner und die Arbeitsproduktivität. Der nächste Abschnitt beschäftigt sich erst mit der Bevölkerungsentwicklung und anschließend mit einem Indikator für tertiäre Bildungsabschlüsse bei Erwachsenen. Darauf folgen eine Bestandsaufnahme zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter sowie abschließend zwei Analysen zur Beschäftigungsquote.

Vollständiger Artikel

Das regionale BIP je Einwohner

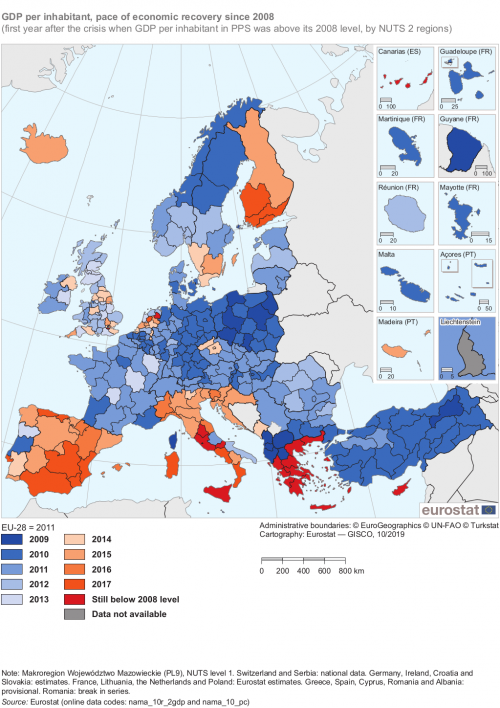

Die erste Analyse — siehe Karte 1 — befasst sich mit dem BIP je Einwohner. Um das unterschiedliche Preisniveau in den einzelnen Ländern auszugleichen, wurden die BIP-Daten für diese Analyse anhand sogenannter Kaufkraftparitäten (KKP) umgewandelt. Bei der Verwendung von KKP (anstelle von Marktwechselkursen) werden die Daten in eine künstliche gemeinsame Währung, den sogenannten Kaufkraftstandard (KKS), umgewandelt.

Hinter der Analyse in Karte 1 steht die Annahme, dass der Wert dieses Indikators 2008 einen Höchststand erreichte und 2009 (sowie möglicherweise auch in einem oder mehreren der darauffolgenden Jahre) infolge der Krise gesunken und anschließend im Zuge der wirtschaftlichen Erholung der Regionen wieder gestiegen ist. Die Karte zeigt, in welchem Jahr (d. h. wie schnell) sich die einzelnen Regionen soweit erholt haben, dass ihr BIP je Einwohner das Niveau des Jahres 2008 überstieg. 10 der 280 NUTS-2-Regionen bilden allerdings eine Ausnahme, weil ihr BIP je Einwohner 2009 tatsächlich stieg und nicht zurückging: Sechs dieser Regionen lagen in Polen, zwei in Frankreich und je eine in Griechenland und Finnland. In den meisten von ihnen stieg trotz der Krise das BIP je Einwohner ununterbrochen an, so etwa in Corsica (Frankreich) und in sechs polnischen Regionen. Die anderen drei Regionen — Dytiki Makedonia (Griechenland), Guyane (Frankreich) und Åland (Finnland) — verzeichneten im darauffolgenden Jahr einen Rückgang, das heißt ihr BIP je Einwohner erreichte 2009 und nicht 2008 einen Höchststand.

(erstes Jahr nach der Krise, in dem das BIP je Einwohner in KKS über dem Niveau des Jahres 2008 lag, nach NUTS-2-Regionen)

Quelle: Eurostat (nama_10r_2gdp) und (nama_10_pc)

Abgesehen von diesen 10 Ausnahmefällen stieg das BIP je Einwohner in etwa der Hälfte der übrigen 270 Regionen innerhalb von zwei Jahren wieder über den Stand von 2008, und zwar in 66 Regionen im Jahr 2010 (d. h. nach nur einem Jahr mit einem Wert unter dem des Jahres 2008) und in 70 Regionen im Jahr 2011. In insgesamt 111 der übrigen 134 Regionen blieb das BIP je Einwohner drei bis acht Jahre lang unter dem Niveau von 2008: 28 Regionen hatten sich bis zum Jahr 2012 erholt, 16 bis 2013, 20 bis 2014, 27 bis 2015, 7 bis 2016 und 14 bis 2017.

In den übrigen 22 Regionen lag das BIP je Einwohner in neun aufeinanderfolgenden Jahren — von 2009 bis zum jüngsten Jahr (2017) – unter dem Niveau des Jahres 2008. Dazu gehörten:

- alle übrigen 12 Regionen Griechenlands (neben der bereits erwähnten Region Dytiki Makedonia);

- drei spanische Regionen (Canarias und die Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla);

- vier zentrale und südliche bzw. Inselregionen in Italien.

Allgemeiner betrachtet zeigt Karte 1, dass das BIP je Einwohner in den meisten Regionen im Norden, Westen und Osten der EU über dem Niveau des Jahres 2008 geblieben oder es spätestens 2013 wieder erreicht haben. Ausnahmen davon bilden:

- in den nördlichen EU-Mitgliedstaaten ein Großteil Finnlands sowie einige Regionen in Schweden;

- in den westlichen Mitgliedstaaten mehrere Regionen in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich;

- in den östlichen Mitgliedstaaten Kroatien, Slowenien sowie einige Regionen Tschechiens.

Die meisten Regionen, deren BIP je Einwohner 2014 noch immer unter dem Niveau des Jahres 2008 lag, waren in den südlichen EU-Mitgliedstaaten Griechenland, Spanien, Italien, Zypern und Portugal konzentriert. In den südlichen Mitgliedstaaten hatten bis 2014 neben Malta (auf dieser Gliederungsebene eine Region) nur folgende Regionen wieder ein BIP je Einwohner über dem des Jahres 2008 erreicht:

- die vier italienischen Regionen Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Abruzzo, Puglia und Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen;

- die drei portugiesischen Regionen Norte, Centro und Região Autónoma dos Açores.

In Inner London — West überstieg das BIP je Einwohner den Durchschnitt der EU-28 um mehr als das 6,3 -Fache.

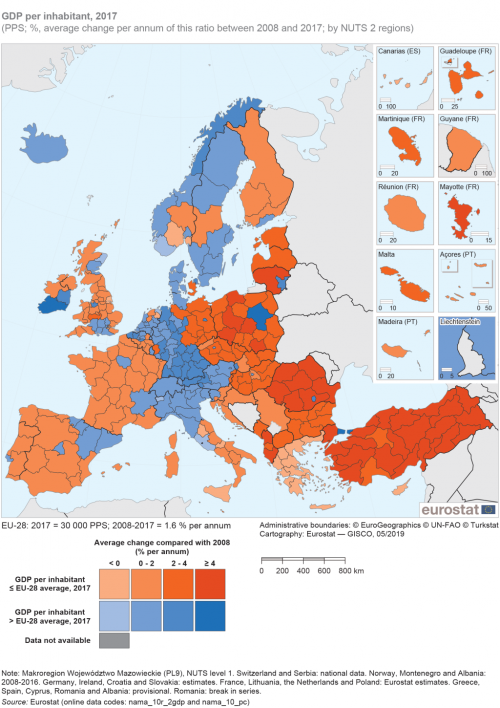

Die Angaben in Karte 2 beruhen auf dem gleichen Indikator, nämlich dem BIP je Einwohner in KKS. Die Karte veranschaulicht die Höhe des BIP je Einwohner im jüngsten Jahr (2017) sowie seine durchschnittliche jährliche Veränderung zwischen 2008 und 2017. Die Veränderungsrate erstreckt sich also über einen relativ langen Zeitraum, der die Krise und die anschließende Erholungsphase umfasst, da fast alle Regionen zumindest wieder das Niveau des Jahres 2008 erreicht haben. Das BIP auf regionaler Ebene wird in einem vorhergehenden Kapitel bereits ausführlich analysiert. Daher wird in diesem Kapitel zunächst nur auf einige Schlüsselaspekte für das Jahr 2017 und anschließend genauer auf die Veränderungen zwischen 2008 und 2017 eingegangen.

Als relativ „wohlhabend“ eingestufte Regionen, deren BIP je Einwohner 2017 über dem EU-28-Durchschnitt lag, sind blau und als relativ „arm“ eingestufte Regionen sind orange dargestellt. In Regionen mit dem hellsten Orange- bzw. Blauton lag das BIP je Einwohner 2017 (noch immer oder erneut) unter dem Niveau des Jahres 2008. Sie wiesen also im Vergleich zur EU-28 in diesem Zeitraum eine negative Veränderungsrate auf. Die anderen drei Orange- und Blautöne zeigen an, dass sich eine Region im Berichtszeitraum positiver entwickelt hat als die EU-28, wobei die dunkleren Töne Regionen mit stärkerem Wachstum darstellen.

Die Wirtschaftstätigkeit in der EU im Jahr 2017 war insofern etwas ungleichmäßig verteilt, als 105 der 280 Regionen, für die Daten vorliegen, ein über dem EU-28-Durchschnitt liegendes BIP je Einwohner aufwiesen; insofern war die Schaffung von Wohlstand auf bestimmte Regionen konzentriert, während ein höherer Anteil der Regionen ein unterdurchschnittliches BIP je Einwohner verzeichnete. Die relativ wohlhabenden Regionen liegen im Wesentlichen in einem Streifen, der von Norditalien über Österreich und Deutschland verläuft und sich dann aufteilt, zum einen in Richtung verschiedener Regionen in den Beneluxländern, Südengland, Eastern und North-Eastern Scotland und Southern Ireland, und zum anderen in Richtung der nordischen Mitgliedstaaten. Bei anderen Regionen mit einem BIP je Einwohner über dem Durchschnitt der EU-28 handelte es sich oft um Hauptstadtregionen (so etwa in Bulgarien, Tschechien, Spanien, Frankreich, Litauen, Ungarn, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien und der Slowakei), sowie um den Nordosten Spaniens und die Region Rhône-Alpes in Frankreich.

Das höchste BIP je Einwohner wurde in einer der beiden Hauptstadtregionen des Vereinigten Königreichs, in Inner London — West, verzeichnet, wo das BIP je Einwohner 2017 den Durchschnitt der EU-28 um mehr als das Sechsfache überstieg. Die einzigen anderen Regionen der gesamten EU, in denen das BIP je Einwohner mindestens doppelt so hoch war wie der EU-28-Durchschnitt, waren Luxemburg (auf dieser Gliederungsebene eine Region), Southern Ireland und Hamburg (Deutschland).

Während im Allgemeinen in den Hauptstadtregionen der EU-Mitgliedstaaten die höchsten BIP-Werte je Einwohner gemessen wurden, war der Gegensatz zwischen der Wirtschaftsleistung der Hauptstadtregionen und ihres Umlands in mancher Hinsicht in einigen östlichen Mitgliedsländern besonders stark ausgeprägt, insbesondere in Tschechien, Ungarn, Polen, Rumänien und der Slowakei.

Die Liste der Regionen, in denen das BIP je Einwohner 2017 unter dem Niveau des Jahres 2008 lag, umfasste hauptsächlich Regionen mit niedrigem BIP je Einwohner.

27 Regionen verzeichneten 2017 ein geringeres BIP je Einwohner als im Jahr 2008. Dazu gehörten die auf Karte 1 dargestellten 22 Regionen, deren BIP je Einwohner das Niveau des Jahres 2008 (bis 2017) noch nicht wieder erreicht hatte, sowie folgende Regionen:

- Dytiki Makedonia in Griechenland (hier begann das BIP je Einwohner erst 2010 zu fallen);

- Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in Italien;

- Groningen in den Niederlanden;

- East Yorkshire and Northern Lincolnshire sowie die Region North Eastern Scotland, beide im Vereinigten Königreich.

In jeder dieser fünf zusätzlichen Regionen hatte das BIP je Einwohner wieder das Niveau von 2008 erreicht, fiel anschließend jedoch wieder darunter zurück. 85 % der 27 Regionen, deren BIP je Einwohner 2017 unter dem des Jahres 2008 lag, verzeichneten 2017 ein BIP je Einwohner unter dem Durchschnitt der EU-28, mit Ausnahme der Regionen Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Groningen, North Eastern Scotland und Lazio.

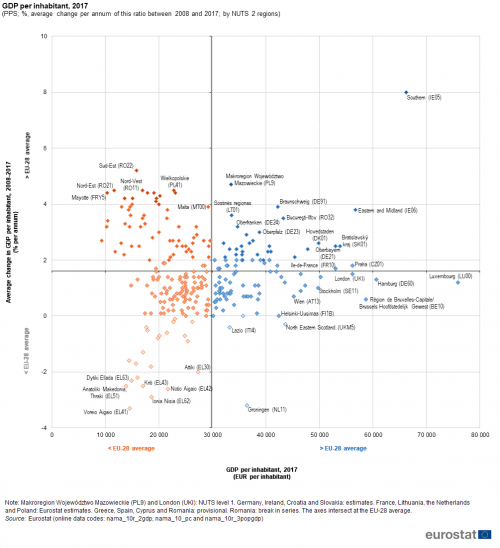

Am schnellsten stieg das Wohlstandsniveau zwischen 2008 und 2017 in Regionen mit relativ niedrigem BIP je Einwohner, insbesondere in Polen und Rumänien.

Damit verzeichneten 253 Regionen im Jahr 2017 ein höheres BIP je Einwohner als im Jahr 2008. Davon meldeten 161 Regionen ein durchschnittliches jährliches Wachstum von weniger als 2,0 % pro Jahr. In insgesamt 76 Regionen betrug das durchschnittliche jährliche Wachstum mindestens 2,0 %, aber weniger als 4,0 %. Die übrigen 16 Regionen verzeichneten ein durchschnittliches jährliches Wachstum von mindestens 4,0 %. Der Anteil der Regionen, deren BIP 2017 unter dem EU-28-Durchschnitt lag, war unter den Regionen mit dem stärksten durchschnittlichen Wachstum besonders hoch; Gleiches gilt für Regionen mit einer negativen Veränderungsrate (unter 0 %).

Von den 16 Regionen mit der höchsten Wachstumsrate des BIP je Einwohner zwischen 2008 und 2017 hatten im Jahr 2017 zwei ein überdurchschnittliches BIP je Einwohner, nämlich Southern Ireland und die polnische Hauptstadtregion (Makroregion Województwo Mazowieckie, eine NUTS-1-Region). Bei den anderen 14 Regionen — alle mit unterdurchschnittlichem BIP je Einwohner — handelte es sich um:

- fünf weitere polnische Regionen (Małopolskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie, Pomorskie und Łódzkie);

- sieben Regionen in Rumänien (Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia und Vest).

Somit war Polen der einzige EU-Mitgliedstaat, dessen Hauptstadtregion ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4,0 % oder mehr verzeichnete. Die meisten der 16 Regionen mit dem höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstum verzeichneten Anstiege in der Größenordnung von 4,0 bis 4,7 %; höhere Werte meldeten die rumänische Region Sud-Est Region (mit 5,2 %) und Southern Ireland (mit 8,0 %).

Ein Vergleich der EU-Mitgliedstaaten mit mehr als einer NUTS-2-Region zeigt, dass das BIP je Einwohner in jeder Region Bulgariens, Dänemarks, Litauens, Polens, Rumäniens und der Slowakei sowie in allen Regionen außer einer in Tschechien (Severozápad), Irland (Northern and Western), Ungarn (Pest) und Österreich (Hauptstadtregion Wien) ebenso schnell oder schneller stieg als der EU-28-Durchschnitt. Auch ein Großteil der Regionen Deutschlands verzeichnete einen Anstieg des relativen Lebensstandards. Ein überdurchschnittliches Wachstum war auch in Estland, Lettland und Malta zu beobachten (auf dieser Gliederungsebene jeweils eine einzige Region).

(KKS; in %, durchschnittliche jährliche Veränderung dieses Verhältniswerts zwischen 2008 und 2017; nach NUTS-2-Regionen)

Quelle: Eurostat (nama_10r_2gdp) und (nama_10_pc)

Im Hinblick auf die Schaffung von Wohlstand hat sich das Ost-West-Gefälle in den EU-28 abgeschwächt.

Das Ost-West-Gefälle im Hinblick auf die Schaffung von Wohlstand ist in den EU-28 zwar noch vorhanden, hat sich aber abgeschwächt. Von den in Karte 2 dargestellten 54 Regionen in östlichen Mitgliedstaaten wiesen im Jahr 2017 sechs (in allen Fällen die Hauptstadtregion) ein BIP je Einwohner über dem EU-28-Durchschnitt und 48 Regionen ein BIP je Einwohner unter dem EU-28-Durchschnitt auf. Nur in sechs dieser 54 Regionen wuchs zwischen 2008 und 2017 das BIP je Einwohner langsamer als in der EU-28 als Ganzes, nämlich in:

- Severozápad in Tschechien;

- Pest in Ungarn;

- beide Regionen Kroatiens und beide Regionen Sloweniens.

In allen Regionen der südlichen EU-Mitgliedstaaten, mit Ausnahme von Malta und der portugiesischen Region Norte, lag das BIP-Wachstum je Einwohner unter dem Durchschnitt.

Von den 62 Regionen in den südlichen EU-Mitgliedstaaten lag in 17 im Jahr 2017 das durchschnittliche BIP je Einwohner über dem und in 45 Regionen unter dem EU-28-Durchschnitt. Nur in zwei dieser 62 Regionen — Malta und Norte in Portugal — stieg zwischen 2008 und 2017 das BIP je Einwohner rascher als für die EU-28 als Ganzes.

In den westlichen Regionen stellt sich das Bild viel differenzierter dar. In 54 dieser Regionen war 2017 das BIP je Einwohner unterdurchschnittlich und stieg zwischen 2008 und 2017 langsamer als im Schnitt (oder ging sogar zurück). Dazu gehörten:

- vier Regionen innerhalb der Région Wallonne in Belgien;

- 20 Regionen in Frankreich;

- 26 Regionen im Vereinigten Königreich.

Im Gegensatz dazu wiesen 21 Regionen in den westlichen EU-Mitgliedstaaten 2017 ein BIP je Einwohner unter dem EU-28-Durchschnitt auf. Zugleich verzeichneten sie zwischen 2008 und 2017 ein mindestens dem EU-28-Durchschnitt entsprechendes Wachstum. Dies traf u. a. für folgende Regionen zu:

- neun Regionen in Deutschland, überwiegend in den östlichen Landesteilen;

- fünf französische Regionen, darunter vier Überseeregionen und Midi-Pyrénées;

- vier Regionen im Vereinigten Königreich (Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire; West Midlands; East Wales; Southern Scotland).

Auch wenn es auf nationaler Ebene einiges auf eine EU-weite wirtschaftliche Konvergenz hindeutet, seit die von der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise am meisten betroffenen EU-Mitgliedstaaten erste Zeichen einer anhaltenden Erholung zeigen, sind auf regionaler Ebene nach wie vor unterschiedliche Entwicklungsmuster zu beobachten. Im vergangenen Jahrzehnt sind die Hauptstadtregionen häufig besonders schnell gewachsen. In vielen Fällen wurde auf nationaler Ebene durch ihre Expansion ein wesentlich langsameres Wachstum in anderen Regionen überdeckt. Die regionalen Unterschiede waren seit der Krise im Wesentlichen durch den anhaltenden Wandel hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft bedingt: Hochproduktive Wirtschaftszweige sind in den Hauptstädten oder anderen großstädtischen Regionen konzentriert, die für gewöhnlich die qualifiziertesten Arbeitskräfte anziehen und binden. Ehemalige Industriegebiete und ländliche Regionen hingegen haben bis zu einem gewissen Grad den Anschluss verpasst.

(KKS; in %, durchschnittliche jährliche Veränderung dieses Verhältniswerts zwischen 2008 und 2017; nach NUTS-2-Regionen)

Quelle: Eurostat (nama_10r_2gdp), (nama_10_pc) und (nama_10r_3popgdp)

Reale Veränderung der Bruttowertschöpfung

Die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen ergibt sich aus der Differenz zwischen der Produktion zu Herstellungspreisen und den Vorleistungen zu Anschaffungspreisen. Die Summe der Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftszweige zu Herstellungspreisen zuzüglich Gütersteuern und abzüglich Gütersubventionen sollte dem BIP entsprechen.

Die Informationen in Abbildung 2 geben die Entwicklung der realen Bruttowertschöpfung wieder. Anders ausgedrückt, der monetäre Wert wurde deflationiert, um den Preisveränderungen Rechnung zu tragen. In der EU-28 als Ganzes ist die durchschnittliche reale Veränderung der Bruttowertschöpfung zwischen 2008 und 2017 um 0,8 % pro Jahr gestiegen (dies entspricht einem Gesamtanstieg von 7,7 % während des Berichtszeitraums).

Die 52 Regionen der EU, in denen es in dem Jahrzehnt nach 2008 zu einem realen Rückgang der Wertschöpfung kam, lagen meist in Griechenland, Spanien und Italien.

Die 52 Regionen in der EU, in denen die reale Wertschöpfung zwischen 2008 und 2017 (in manchen Regionen beginnt die Zeitspanne ein Jahr früher, in anderen ein Jahr später) zurückging, lagen meist in Griechenland (alle 13 Regionen), Spanien (neun Regionen) und Italien (17 Regionen); auch in Finnland, Portugal und Rumänien waren jeweils mehrere Regionen betroffen.

Die fünf EU-Regionen mit dem stärksten Rückgang der realen Wertschöpfung lagen in Griechenland und Rumänien. Die Wertschöpfung in der rumänischen Region Nord-Est sank zwischen 2008 und 2016 um 29,5 % (im Durchschnitt also um 4,3 % pro Jahr) und damit mehr als in jeder anderen Region. Zu einem Rückgang des BIP kam es in fast allen fünf Regionen hauptsächlich in den Jahren 2008 und 2011 bzw. 2012; danach blieb die reale Entwicklung der Wertschöpfung relativ stabil. Einzige Ausnahme war die griechische Region Dytiki Makedonia. Dort stieg die Wertschöpfung im Jahr 2009, während sie in den Jahren bis 2016 ununterbrochen zurückging.

Die irische Region Southern verzeichnete mit einem Anstieg der Wertschöpfung um insgesamt 61,8 % zwischen 2008 und 2017 das stärkste Wachstum.

Zu den fünf Regionen in der EU mit dem EU-weit stärksten Wachstum der realen Wertschöpfung gehörten auch zwei rumänische Regionen sowie zwei irische Regionen und die Hauptstadtregion Litauens. Die irische Region Southern verzeichnete mit einem Wertschöpfungszuwachs zwischen 2008 und 2017 um insgesamt 61,8 % (d. h. um durchschnittlich 5,5 % pro Jahr) das stärkste Wachstum. Interessanterweise stieg die Wertschöpfung in der irischen Region Southern erst 2014 wieder über das Niveau von 2008; ihre Spitzenposition ist auf ein außergewöhnlich starkes Wachstum im Jahr 2015 zurückzuführen, dem 2016 und 2017 zwei weitere wachstumsstarke Jahre folgten.

(2008 = 100, nach NUTS-2-Regionen)

Quelle: Eurostat (nama_10r_2gvagr)

Einkommen der privaten Haushalte

In vielen der „reichsten“ Regionen in der EU wird ein relativ großer Teil des Wohlstands durch Pendler aus umliegenden Gebieten erwirtschaftet; dies trifft in besonderem Maße auf die Hauptstadtregionen zu, in denen viele Menschen aufgrund der Lebenshaltungskosten in den zentralen Lagen häufig in Vororten leben, die einer benachbarten NUTS-Region zugeordnet sein können. Der regionenübergreifende (oder grenzüberschreitende) Pendelverkehr hat zur Folge, dass Beschäftigte in einer Region (an ihrem Arbeitsplatz) zum erwirtschafteten Wohlstand beitragen, ihr Haushaltseinkommen aber einer anderen Region (ihrem Wohnort) zugewiesen wird. Die für einige Metropolregionen gemeldeten hohen Wertschöpfungszahlen (bzw. BIP-Werte) haben eine Überbewertung des tatsächlichen wirtschaftlichen Wohlergehens dieser Regionen zur Folge. Das wirtschaftliche Wohlergehen der Einzugsgebiete einer Haupt- oder Großstadt wird hingegen häufig unterbewertet, wenn eine Analyse der durchschnittlichen Wertschöpfung (oder des durchschnittlichen BIP) je Einwohner zugrunde liegt.

Als alternative Analyse gibt Karte 3 über das verfügbare Haushaltseinkommen je Einwohner in den NUTS-2-Regionen Aufschluss. Da die Daten in Euro angegeben sind, werden sie von Preisunterschieden zwischen den Ländern beeinflusst. Das verfügbare Einkommen der Haushalte ist der Gesamtbetrag, der den Haushalten nach Abzug von Einkommensteuern und Versorgungsbeiträgen für Ausgaben und zum Sparen zur Verfügung steht. Regionen mit einem verfügbaren Haushaltseinkommen je Einwohner über dem EU-28-Durchschnitt im Jahr 2016 sind in Karte 3 blau und Haushalte mit unterdurchschnittlichem Einkommen sind orange dargestellt. Der hellste Orange- bzw. Blauton zeigt jeweils Regionen an, in denen das verfügbare Haushaltseinkommen je Einwohner im Jahr 2016 unter dem Niveau des Jahres 2008 lag, die also in diesem Zeitraum eine negative Veränderungsrate aufwiesen. Die anderen drei Orange- und Blautöne zeigen Wachstumsregionen an, wobei die dunkleren Töne Regionen mit stärkerem Wachstum darstellen.

Das EU-weit höchste verfügbare Haushaltseinkommen verzeichnete mit 55 200 EUR je Einwohner die Region Inner London — West; den niedrigsten Wert meldete mit 2 900 EUR je Einwohner die Region Severozapaden.

Im Jahr 2016 lag das durchschnittliche verfügbare Haushaltseinkommen in der EU-28 bei 15 600 EUR je Einwohner. Die Spanne reichte von 55 200 EUR je Einwohner in der Region Inner London – West (Vereinigtes Königreich) bis zu 2 900 EUR je Einwohner in der Region Severozapaden (Bulgarien) und entsprach damit einem Faktor von 19,0 zu 1. Es wiesen also die gleichen Regionen die Höchst- und Tiefstwerte auf wie im Falle des BIP je Einwohner, bei dem die Spanne zwischen den beiden Regionen 2017 dem Faktor 20,2 zu 1 entsprach.

(in EUR je Einwohner; Gesamtveränderung dieses Verhältniswerts zwischen 2008 und 2016; nach NUTS-2-Regionen)

Quelle: Eurostat (nama_10r_2hhinc), (nasa_10_nf_tr) und (nama_10_pe)

2016 meldeten 138 der 225 Regionen, für die Daten vorliegen, ein verfügbares Haushaltseinkommen je Einwohner über dem EU-28-Durchschnitt. Somit wies eine Mehrheit der Regionen ein überdurchschnittliches Einkommen auf, während beim BIP je Einwohner das Gegenteil der Fall war. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass für Irland, Frankreich, die Niederlande und Polen nur nationale Daten zur Verfügung stehen, sodass diese Länder jeweils nur einmal gezählt werden, obwohl sie gemeinsam 59 NUTS-2-Regionen umfassen. Vor diesem Hintergrund war die regionale Verteilung des verfügbaren Einkommens der Haushalte offenbar etwas weniger verzerrt als die des BIP je Einwohner.

Regionen mit hohem verfügbaren Haushaltseinkommen je Einwohner sind in den westlichen und nordischen EU-Mitgliedstaaten konzentriert, wurden jedoch auch in einigen Regionen Spaniens und Italiens gemeldet.

Wie auch im Falle des BIP je Einwohner lagen die Regionen mit relativ hohem verfügbaren Haushaltseinkommen je Einwohner in einem Streifen, der von Mittel- und Norditalien über Österreich und Deutschland verlief und sich dann zum einen in Richtung der Beneluxländer, des Vereinigten Königreichs und Irlands und zum anderen in Richtung der nordischen EU-Mitgliedstaaten teilte. Nur in Spanien waren weitere Regionen mit einem verfügbaren Haushaltseinkommen je Einwohner über dem EU-28-Durchschnitt zu finden, nämlich in País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid und Cataluña.

43 Regionen verzeichneten 2016 ein geringeres verfügbares Haushaltseinkommen je Einwohner als im Jahr 2008. In 12 dieser Regionen lag 2016 das verfügbare Haushaltseinkommen je Einwohner über dem Durchschnitt, nämlich in:

- País Vasco in Spanien;

- Irland;

- zehn Regionen in Mittel- und Norditalien einschließlich der Hauptstadtregion Lazio.

Zu den 31 Regionen mit unterdurchschnittlichem verfügbarem Haushaltseinkommen je Einwohner im Jahr 2016 und einem niedrigeren verfügbaren Einkommen im Jahr 2016 als im Jahr 2008 gehörten:

- alle 13 Regionen Griechenlands bis auf eine (Notio Aigaio);

- sechs südliche bzw. Inselregionen in Italien.

Der stärkste Rückgang des verfügbaren Haushaltseinkommens je Einwohner zwischen 2008 und 2016 wurde in griechischen Regionen und in Zypern gemeldet.

In 11 der 13 griechischen Regionen sank das verfügbare Haushaltseinkommen je Einwohner zwischen 2008 und 2016 um mindestens 3 400 EUR je Einwohner, am stärksten (nämlich um 5 800 EUR je Einwohner) in Attiki. In Zypern sank das durchschnittliche verfügbare Haushaltseinkommen um 2 400 EUR je Einwohner.

Dagegen war bei 182 der in Karte 3 dargestellten Regionen das verfügbare Haushaltseinkommen je Einwohner 2016 höher als im Jahr 2008. In 51 dieser Regionen betrug die Zunahme weniger als 1 000 EUR je Einwohner, in 75 Regionen dagegen mindestens 1 000 aber weniger als 3 000 EUR je Einwohner. In den restlichen 56 Regionen belief sich die Zunahme auf mindestens 3 000 EUR je Einwohner, wobei nur eine von ihnen ein verfügbares Haushaltseinkommen je Einwohner unter dem Durchschnitt der EU-28 aufwies, nämlich die Hauptstadtregion Litauens. Bei der überwiegenden Mehrheit der Regionen mit relativ starkem Anstieg des verfügbaren Haushaltseinkommens je Einwohner lag auch die Höhe des Einkommens je Einwohner über dem EU-28-Durchschnitt.

Den stärksten Anstieg des verfügbaren Haushaltseinkommens je Einwohner zwischen 2008 und 2016 verzeichneten Regionen in Deutschland, Österreich, dem Vereinigten Königreich und den nordischen EU-Mitgliedstaaten.

Zu den 56 Regionen mit der höchsten Steigerungsrate beim verfügbaren Haushaltseinkommen je Einwohner zwischen 2008 und 2016 gehörten:

- alle Regionen in Dänemark, Finnland und Schweden;

- 20 Regionen im Vereinigten Königreich, insbesondere in Südengland;

- 16 Regionen in Deutschland.

Zusammenfassend wurden die höchsten Steigerungsraten durchweg in Regionen nördlicher EU-Mitgliedstaaten (in allen nordischen Regionen und einer baltischen Region) sowie in Deutschland, Österreich und dem Vereinigten Königreich gemeldet. Der stärkste Anstieg aller Regionen entfiel auf Inner London — West (Zunahme des verfügbaren Einkommens der Haushalte um 8 500 EUR je Einwohner) und in Outer London — West and North West (Zunahme um 6 000 EUR je Einwohner); 15 weitere Regionen meldeten eine Zunahme um 4 500 EUR bis 5 700 EUR je Einwohner, die alle in London (zwei weitere Regionen), Dänemark (alle fünf Regionen) und Schweden (alle acht Regionen) gelegen waren.

Arbeitsproduktivität

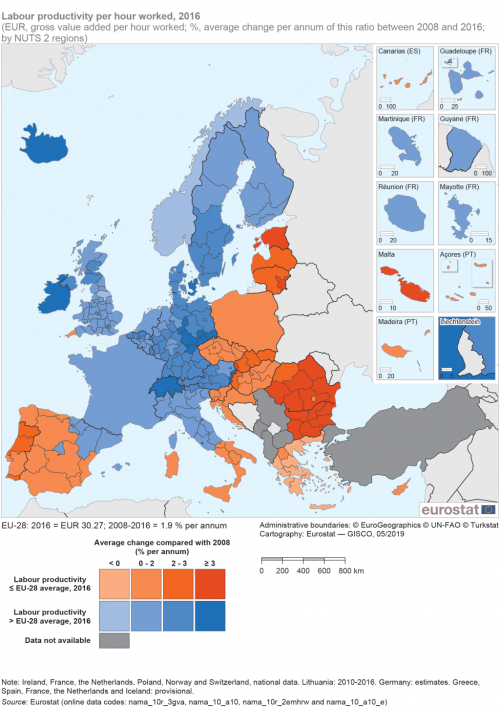

Unter der Arbeitsproduktivität wird die Bruttowertschöpfung (auf Englisch) zu Herstellungspreisen, ausgedrückt im Verhältnis zur Beschäftigung verstanden: Für die der Analyse in Karte 4 wurde die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden als Kennzahl für die Arbeitsleistung verwendet. Eine vergleichsweise hohe Arbeitsproduktivität kann mit einem effizienten Einsatz der Arbeitskraft (ohne zusätzlichen Arbeitseinsatz) zusammenhängen oder durch die Zusammensetzung der Tätigkeiten in einer lokalen Wirtschaft bedingt sein, da manche Tätigkeiten — zum Beispiel die Öl- und Gasförderung oder Unternehmens- und Finanzdienstleistungen — durch eine höhere Arbeitsproduktivität gekennzeichnet sind als andere.

(in EUR, Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigenstunde; in %, durchschnittliche jährliche Veränderung dieses Verhältniswerts zwischen 2008 und 2016; nach NUTS-2-Regionen)

Quelle: Eurostat (nama_10r_3gva), (nama_10_a10), (nama_10r_2emhrw) und (nama_10_a10_e)

Wie bei den vorherigen Karten sind auch hier die Regionen mit relativ hoher Produktivität — d. h. über dem EU-28-Durchschnitt im Jahr 2016 — in Blau und die mit relativ geringer Produktivität in Orange dargestellt. Der hellste Orange- bzw. Blauton kennzeichnet jeweils Regionen, in denen die Arbeitsproduktivität 2016 unter dem Niveau des Jahres 2008 lag, die also in diesem Zeitraum eine negative Veränderungsrate aufwiesen. Die anderen drei Orange- und Blautöne zeigen Wachstumsregionen an, wobei die dunkleren Töne Regionen mit stärkerem Produktivitätswachstum darstellen. Den Angaben zur Arbeitsproduktivität liegen im Falle Irlands, der Niederlande und Polens nationale und nicht regionale Daten zugrunde; Gleiches gilt für Norwegen und die Schweiz.

Die höchste Arbeitsproduktivität wurde mit 76,26 EUR je Stunde in Luxemburg und die geringste mit 5,42 EUR je Stunde in Yuzhen tsentralen gemessen.

Die durchschnittliche Wertschöpfung je Erwerbstätigenstunde betrug 2016 in der EU-28 als Ganzes 30,27 EUR. Von den 226 in Karte 4 dargestellten Regionen der EU erzielten 85 eine unterdurchschnittliche und 141 eine überdurchschnittliche Produktivität. Die höchsten Werte für diesen Indikator entfielen mit 76,26 EUR pro Stunde auf Luxemburg und mit 70,91 EUR pro Stunde auf Irland — beide Länder sind auf Finanzdienstleistungen spezialisiert. Die geringste Produktivität verzeichnete mit 5,42 EUR pro Stunde die Region Yuzhen tsentralen (Bulgarien), sodass sich für den Unterschied zwischen den Regionen mit dem höchsten und dem niedrigsten Produktivitätswert ein Faktor von 14,1 zu 1 ergibt.

Die überdurchschnittlichen Werte für die Arbeitsproduktivität konzentrierten sich in den westlichen und nordischen Regionen der EU sowie in Teilen Spaniens und Italiens.

In folgenden Regionen lag die Arbeitsproduktivität im Jahr 2016 über dem Durchschnitt der EU-28:

- in allen Regionen Belgiens, Dänemarks, Deutschlands, Luxemburgs, Österreichs, Finnlands und Schwedens;

- in Irland, Frankreich und den Niederlanden (nur nationale Daten verfügbar);

- in allen Regionen des Vereinigten Königreichs, ausgenommen Cornwall and Isles of Scilly;

- in 14 (von 21) Regionen Italiens, vor allem in Nord- und Mittelitalien einschließlich Abruzzo;

- in 7 (von 19) Regionen Spaniens (Hauptstadtregion und mehrere Regionen im Norden und Osten des Landes).

Somit war die Produktivität in keiner Region in den östlichen oder den baltischen Mitgliedstaaten überdurchschnittlich, und auch die meisten südlichen Regionen verzeichneten eine unterdurchschnittliche Produktivität.

In nahezu allen EU-Mitgliedstaaten entfiel die höchste regionale Arbeitsproduktivität auf die Hauptstadtregion. Ausnahmen bildeten im Jahr 2016 die folgenden vier Regionen (unter den Mitgliedstaaten, für die regionale Daten verfügbar waren):

- Deutschland — hier hatte Hamburg die höchste Arbeitsproduktivität, während Berlin den 26. Platz unter 38 Regionen einnahm;

- Spanien — die höchste Arbeitsproduktivität verzeichnete País Vasco, knapp gefolgt von der Region Comunidad de Madrid;

- Kroatien — die Region Kontinentalna Hrvatska meldete eine höhere Produktivität als Jadranska Hrvatska;

- Italien — die höchste Produktivität wurde in Lombardia gemeldet, Lazio rangierte unter 21 Regionen an 6. Stelle.

Die Regionen, in denen die Arbeitsproduktivität weniger als die Hälfte des EU-28-Durchschnitts betrug, lagen ausschließlich in den östlichen oder baltischen Regionen der EU oder in Griechenland.

In 34 Regionen auf Karte 4 betrug die Arbeitsproduktivität im Jahr 2016 weniger als die Hälfte des EU-28-Durchschnitts, darunter:

- Lettland (auf dieser Gliederungsebene eine Region) sowie eine der zwei litauischen Regionen;

- Polen (nur nationale Daten verfügbar);

- drei Regionen Tschechiens;

- alle Regionen Bulgariens, Kroatiens und Ungarns;

- sieben der acht Regionen Rumäniens;

- fünf Regionen Griechenlands.

Was die Entwicklung zwischen 2008 und 2016 anbelangt, so entsprach die durchschnittliche Veränderung der Arbeitsproduktivität der EU-28 einem Anstieg von 1,9 % pro Jahr. Insgesamt 92 Regionen erreichten oder übertrafen diesen Wert, während 121 Regionen einen geringeren Anstieg und 13 Regionen einen Rückgang verzeichneten. Hier ist zu beachten, dass die Veränderungswerte auf Daten zu jeweiligen Preisen beruhen.

In der Region North Yorkshire (Vereinigtes Königreich) und in fast allen griechischen Regionen lag die Produktivität 2016 unter dem Wert von 2008.

Bei den 13 Regionen, in denen die Produktivität 2016 unter dem Niveau von 2008 lag, handelte es sich um North Yorkshire (Vereinigtes Königreich) und 12 Regionen in Griechenland; hier meldete nur die Region Dytiki Makedonia einen Anstieg der Arbeitsproduktivität. Von diesen 13 Regionen mit sinkender Produktivität wies 2016 nur North Yorkshire ein Produktivitätsniveau über dem EU-28-Durchschnitt auf.

In 126 Regionen — also in über der Hälfte aller Regionen — betrug der durchschnittliche Anstieg weniger als 2,0 % pro Jahr. 61 Regionen meldeten einen etwas schnelleren Anstieg der Produktivität um mindestens 2,0 % aber weniger als 3,0 % pro Jahr.

In der Region Yugoiztochen stieg die Produktivität am schnellsten.

In den folgenden 26 Regionen stieg die Produktivität mit durchschnittlich 3,0 % pro Jahr am schnellsten:

- In 16 überwiegend in Bulgarien und Rumänien gelegenen Regionen wurde 2016 eine Arbeitsproduktivität unter dem EU-28-Durchschnitt gemessen.

- In 10 vor allem in Dänemark und Deutschland gelegenen Regionen wurde 2016 eine Arbeitsproduktivität über dem EU-28-Durchschnitt gemessen.

Alle sechs Regionen Bulgariens gehörten zu dieser Gruppe mit schnellem Produktivitätswachstum, darunter auch Yugoiztochen, die Region mit dem schnellsten durchschnittlichen Wachstum (7,2 % pro Jahr) in der EU.

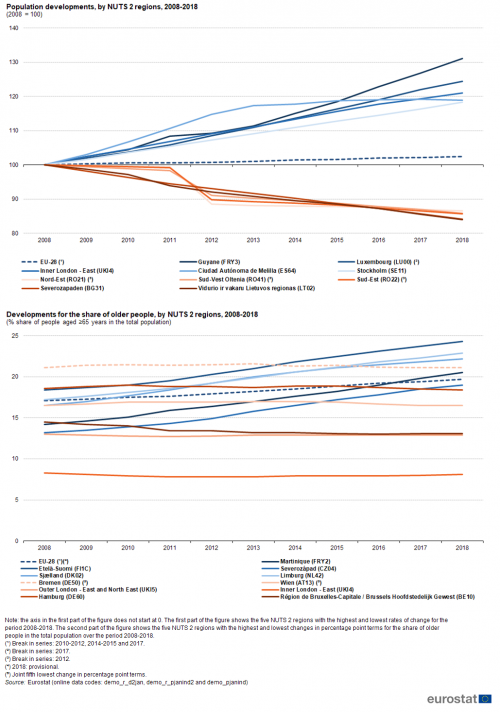

Bevölkerungsentwicklung

Die nächste Analyse befasst sich mit Veränderungen der Gesamteinwohnerzahlen in den NUTS-2-Regionen zwischen 2008 und 2018. Die Veränderung der Einwohnerzahlen wird durch die natürliche Bevölkerungsentwicklung (die Differenz zwischen der Zahl der Geburten und der Zahl der Sterbefälle) einerseits und die Nettomigration (die Differenz zwischen Zu- und Abwanderung) andererseits bestimmt; es wird darauf hingewiesen, dass Eurostat im Rahmen der Bevölkerungsstatistik auf regionaler Ebene die Nettomigration anhand der Differenz zwischen der Bevölkerungsveränderung insgesamt und der natürlichen Bevölkerungsveränderung ermittelt, im Folgenden als Nettomigration plus statistische Anpassungen bezeichnet.

Die Muster der demografischen Veränderungen in der EU unterscheiden sich erheblich. Einige der häufigsten mittelfristigen Entwicklungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Der „Hauptstadtregion-Effekt“: Die Bevölkerung wächst in vielen Hauptstädten und ihrem Umland, da die Hauptstädte eine „Sogwirkung“ auf Zuwanderer aus dem eigenen Land und aus dem Ausland ausüben, die mit (vermeintlichen) Bildungs- bzw. Beschäftigungschancen und der Aussicht auf einen bestimmten Lebensstil zusammenhängen;

- ein Stadt-Land-Gefälle: Die meisten städtischen Regionen verzeichnen weiterhin ein Bevölkerungswachstum, während die Zahl der Einwohner in vielen Randzonen, ländlichen Gebieten und ehemaligen Industriegebieten zurückgeht;

- regionale Unterschiede innerhalb einzelner EU-Mitgliedstaaten, die sich auf die regionale Wettbewerbsfähigkeit und den regionalen Zusammenhalt auswirken können, etwa zwischen den östlichen und westlichen Regionen in Deutschland oder zwischen den nördlichen und südlichen Regionen in Belgien, Italien oder dem Vereinigten Königreich.

Etwa ein Drittel der Regionen in der EU meldete 2018 eine geringere Einwohnerzahl als 2008.

2018 war die Bevölkerungszahl der EU-28 gegenüber 2008 um 2,4 % von 500 Millionen auf 512 Millionen Einwohner gestiegen. In etwa einem Drittel der Regionen in der EU, für die Daten vorliegen, war 2018 die Einwohnerzahl geringer als 2008. In folgenden EU-Mitgliedstaaten wurde für mindestens die Hälfte aller Regionen ein Bevölkerungsrückgang gemeldet:

- In Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland und Litauen, wo in allen Regionen die Einwohnerzahlen rückläufig waren;

- in Ungarn und Rumänien meldeten alle Regionen außer der Hauptstadtregion einen Rückgang (im Falle Ungarns beziehen sich die Daten zur Hauptstadtregion auf die NUTS-Ebene 1);

- in Griechenland, Polen und Portugal traf dieses Muster auf eine Mehrheit der Regionen zu.

In keiner Region in Belgien, Dänemark, Irland, Zypern, Luxemburg, Malta, Österreich und Schweden war 2018 die Einwohnerzahl geringer als 2008.

Dagegen verzeichneten alle Regionen in Belgien, Dänemark, Irland, Zypern, Luxemburg, Malta, Österreich und Schweden zwischen 2008 und 2018 einen Anstieg der Einwohnerzahlen. Sechs Regionen meldeten ein durchschnittliches Bevölkerungswachstum von über 1,5 % pro Jahr (darunter vier Hauptstadtregionen): Guyane (Frankreich), Luxemburg, Inner London — East, Ciudad Autónoma de Melilla (Spanien), Stockholm und Malta.

Quelle: Eurostat (demo_r_d2jan), (demo_r_pjanind2) und (demo_pjanind)

Viele EU-Mitgliedstaaten, die aus mehr als einer NUTS-2-Region bestehen, verzeichneten das schnellste Bevölkerungswachstum in der Hauptstadtregion, allerdings mit folgenden Ausnahmen:

- in Deutschland nahm die Einwohnerzahl in Oberbayern schneller zu als in Berlin;

- in Griechenland wies die Region Voreio Aigaio das schnellste Wachstum auf, während Attiki den zweitschnellsten Rückgang der 13 griechischen Regionen verzeichnete;

- in Spanien nahm die Einwohnerzahl der Regionen Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta, Illes Balears und Canarias schneller zu als die der Comunidad de Madrid;

- in Frankreich stiegen die Einwohnerzahlen von Guyane und acht anderen Regionen schneller als die von Île-de-France.

2018 war ein Fünftel der Bevölkerung der EU-28 65 Jahre oder älter.

In der unteren Hälfte von Abbildung 3 ist die Bevölkerungsalterung dargestellt, in diesem Fall basierend auf dem Anteil der Bevölkerung ab 65 Jahren. Dieser Anteil belief sich im Jahr 2018 in der EU-28 auf 19,7 % und war somit gegenüber 2008 (um 17,1 %) gestiegen. Veränderungen dieses Anteils können durch unterschiedliche Faktoren bedingt sein, zum Beispiel durch Entwicklungen der Lebenserwartung, der Geburtenrate oder der Migration. So könnte eine Zunahme des Anteils älterer Menschen in einer bestimmten Region darauf zurückzuführen sein, dass ältere Menschen im Ruhestand in die Region ziehen oder dass junge Menschen (zum Beispiel auf der Suche nach Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten oder anderen Chancen) wegziehen.

Die Hauptstadtregion in Belgien sowie Hamburg und zwei Regionen in London waren die einzigen Regionen in der EU, in denen der Anteil der Bevölkerung ab 65 Jahren zurückging.

EU-weit war der Anteil der älteren Menschen (ab 65 Jahren) zwischen 2008 und 2018 nur in vier Regionen rückläufig (bei einigen Regionen liegt ein kürzerer Zeitraum zugrunde), und zwar in der Hauptstadtregion in Belgien (mit dem stärksten Rückgang, nämlich um 1,4 Prozentpunkte(auf Englisch) von 14,5 % auf 13,1 %), in Hamburg und in zwei Regionen Londons (jeweils mit einem Rückgang um 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte). In Bremen (Deutschland) und der österreichischen Hauptstadtregion blieb der Anteil der älteren Menschen an der Bevölkerung stabil, während er in allen anderen 275 Regionen zunahm.

In 12 Regionen der EU war der Anteil der älteren Menschen an der Bevölkerung 2018 um mindestens 5,0 Prozentpunkte höher als im Jahr 2008, zum Beispiel in:

- Severozápad, Severovýchod und Moravskoslezsko in Tschechien;

- Friesland, Drenthe, Zeeland und Limburg in den Niederlanden;

- Etelä-Suomi und Pohjois- ja Itä-Suomi in Finnland.

Wie aus der unteren Hälfte von Abbildung 3 ersichtlich ist, wurde der deutlichste Anstieg der Quote in der französischen Überseeregion Martinique gemessen; hier nahm der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung um 6,3 Prozentpunkte zu und stieg zwischen 2008 und 2018 von 14,2 % (unter dem EU-28-Durchschnitt von 17,1 %) auf 20,5 % (über dem EU-28-Durchschnitt von 19,7 %).

Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter — Bildungsabschluss im Tertiärbereich

Die Tertiär- bzw. Hochschulbildung (ISCED-Stufen 5-8) ist mit einigen politischen Herausforderungen verbunden, wie etwa der Ausweitung der Bildungsbeteiligung (insbesondere benachteiligter Gruppen), der Verringerung der Abbrecherquoten und der Verkürzung der Studienzeiten einzelner Studierender sowie der Steigerung der Relevanz von Studiengängen für die moderne Arbeitswelt. Da immer mehr Menschen in der EU-28 über tertiäre Bildungsabschlüsse verfügen, wurden bereits Bedenken laut, dass sich in bestimmten Regionen ein Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage entwickelt hätte und dass ein wachsender Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung überqualifiziert sei.

Karte 5 zeigt den Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung (laut Definition im Alter von 25 bis 64 Jahren), der einen Bildungsgang des tertiären Bereichs erfolgreich abgeschlossen hat. Dabei wird davon ausgegangen, dass in den meisten Ländern Studierende beim Erwerb ihres tertiären Bildungsabschlusses unter 25 Jahre alt sind.

Regionen mit relativ hoher Tertiärbildungsquote — in denen der Anteil der Menschen mit Hochschulabschluss 2018 über dem Durchschnitt der EU-28 lag — sind blau und Regionen mit relativ niedriger Quote sind orange dargestellt. Der hellste Orange- bzw. Blauton zeigt jeweils Regionen an, in denen der Anteil der Bevölkerung mit tertiärem Bildungsabschluss im Jahr 2018 unter dem Niveau des Jahres 2008 lag und die somit in diesem Zeitraum eine negative Veränderungsrate aufwiesen. Die anderen drei Orange- und Blautöne veranschaulichen Regionen mit gestiegener Tertiärbildungsquote, wobei die dunkleren Töne Regionen mit dem stärksten Anstieg anzeigen. Die in dieser Karte enthaltenen Informationen über Irland und Litauen beziehen sich – wie auch im Fall Serbiens – auf nationale statt auf regionale Daten. Die Daten für zwei polnische und eine britische Region beruhen auf der NUTS-Ebene 1 statt auf der NUTS-Ebene 2.

2018 verfügte in der EU-28 nahezu ein Drittel (32,3 %) der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter über einen tertiären Bildungsabschluss; dieser Wert lag um 8,1 Prozentpunkte höher als zehn Jahre zuvor.

Das auffälligste Merkmal von Karte 5 ist, dass Hauptstadtregionen offenbar besonders viele Hochqualifizierte anziehen. Dies traf in besonderem Maße auf bestimmte nord- und westeuropäische EU-Mitgliedstaaten zu, wo die Hauptstadtregionen aufgrund ihrer vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten für Hochschulabsolventen eine erhebliche „Sogwirkung“ ausübten. Absolventen sind nicht nur innerhalb eines Landes, sondern auch international mobil. So ist ein zunehmender Teil der hoch qualifizierten Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter der EU-28 ins Ausland (innerhalb der EU insbesondere von Osten nach Westen) gezogen.

In den nordischen Hauptstadtregionen verfügte über die Hälfte der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter über einen tertiären Bildungsabschluss.

2018 lag der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (25-64 Jahre) mit tertiärem Bildungsabschluss in 109 NUTS-2-Regionen über dem EU-28-Durchschnitt, wobei der Anteil in acht Regionen mehr als 50 % erreichte. Bei drei davon — London (NUTS-Ebene 1) und zwei seiner Nachbarregionen (Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire; Surrey, East and West Sussex) — handelte es sich um Regionen im Vereinigten Königreich. Hinzu kamen die drei Hauptstadtregionen der nordischen Mitgliedstaaten Dänemark, Finnland und Schweden sowie Utrecht in den Niederlanden und die an die belgische Hauptstadtregion angrenzende Prov. Brabant wallon.

Von den 154 Regionen, in denen der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter mit tertiärem Bildungsabschluss gleich hoch oder niedriger als Durchschnitt der EU-28 war, meldeten 26 Regionen einen Anteil von weniger als 20 %. Oftmals handelte es sich dabei um ländliche Regionen, die als lokale Wirtschaften charakterisiert werden können und die im Allgemeinen einen geringen Bedarf an hoch qualifizierten Arbeitskräften haben. Dazu gehörten:

- Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország und Észak-Alföld in Ungarn;

- 12 Regionen in Italien;

- alle rumänischen Regionen mit Ausnahme der Hauptstadtregion.

In sechs Regionen Ostdeutschlands sank der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter mit tertiärem Bildungsabschluss zwischen 2008 und 2018.

Die überwiegende Mehrheit der Regionen verzeichnete zwischen 2008 und 2018 einen Anstieg des Anteils der 25- bis 64-Jährigen mit tertiärem Bildungsabschluss. Nur sechs Regionen (alle in Sachsen oder Sachsen-Anhalt in Ostdeutschland) meldeten für das Jahr 2018 einen geringeren Anteil als für das Jahr 2008. Leipzig — die einzige dieser sechs Regionen, in der die Quote 2018 über dem EU-28-Durchschnitt lag — sowie Mecklenburg-Vorpommern meldeten mit einem Minus von jeweils 1,1 Prozentpunkten den geringsten Rückgang. Den stärksten Rückgang wies Chemnitz auf: Hier sank der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter mit tertiärem Bildungsabschluss von 30,4 % im Jahr 2008 auf 24,7 % im Jahr 2018.

53 Regionen verzeichneten zwischen 2008 und 2018 einen Anstieg um weniger als 5,0 Prozentpunkte und 136 Regionen einen Anstieg um mindestens 5,0 und maximal 10,0 Prozentpunkte. Am anderen Ende des Spektrums wurde in 68 Regionen ein Anstieg um 10,0 Prozentpunkte oder mehr gemessen. Diese Regionen verteilten sich auf die nördlichen (sieben Regionen), südlichen (acht), östlichen (13) und westlichen (40) EU-Mitgliedstaaten, darunter alle Regionen Österreichs.

(in %, Anteil der 25- bis 64-Jährigen mit tertiärem Bildungsabschluss; Prozentpunkte, Veränderung dieses Anteils zwischen 2008 und 2018; nach NUTS-2-Regionen)

Quelle: Eurostat (edat_lfse_04)

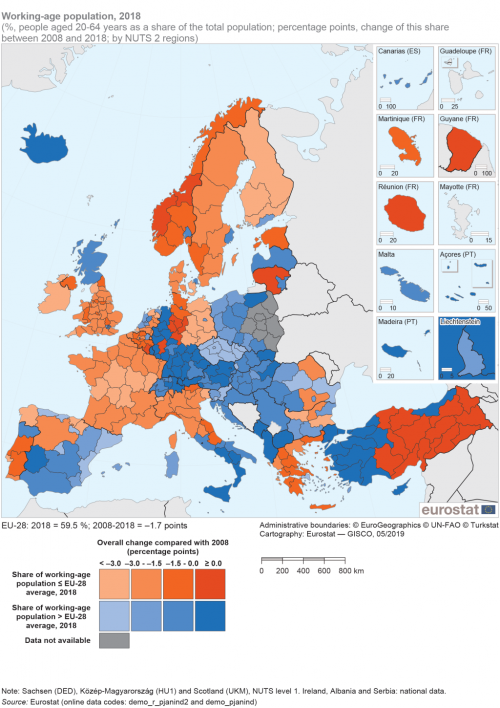

Relative Größe der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Auch Karte 6 hat die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zum Gegenstand, allerdings ist in diesem Fall die Altersspanne mit 20 bis 64 Jahren etwas breiter angelegt. In dieser Altersgruppe können sich insbesondere junge Menschen noch in einer Ausbildung befinden, sodass sie eigentlich nicht zu den Erwerbstätigen zählen. Außerdem können auch Personen außerhalb dieser Altersspanne zur Erwerbsbevölkerung gehören, wenn sie bereits vor dem 20. Lebensjahr berufstätig sind oder nach ihrem 65. Lebensjahr weiterarbeiten. Viele Faktoren wirken sich auf den Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung aus, so zum Beispiel Entwicklungen der Geburten- und Sterberaten, der Lebenserwartung und der Nettomigration (mit statistischen Anpassungen).

Die Bevölkerungsalterung wurde bereits im Zusammenhang mit Abbildung 3 über die regionalen Entwicklungen des Anteils der Bevölkerung ab 65 Jahren thematisiert. Viele der Feststellungen dazu dürften hier umgekehrt gelten, da Regionen mit relativ hohem oder steigendem Anteil älterer Menschen oft einen relativ niedrigen oder sinkenden Anteil an Erwerbstätigen aufweisen.

2018 belief sich der durchschnittliche Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter an der Gesamtbevölkerung in der EU-28 auf 59,5 % und war damit um 1,7 Prozentpunkte niedriger als im Jahr 2008. In 137 der 281 NUTS-2-Regionen, zu denen Daten aus dem Jahr 2018 verfügbar sind, lag der Anteil über dem EU-28-Durchschnitt; in 144 Regionen war der Anteil gleich oder unter dem EU-28-Durchschnitt. Von den 272 Regionen in Karte 6 (einige basieren auf NUTS-Ebene 1, um eine Zeitreihenanalyse zu ermöglichen) werden neun (aufgrund fehlender Daten für das Jahr 2008) als „nicht verfügbar“ angezeigt, sodass insgesamt 125 blaue (überdurchschnittlicher Anteil) und 138 orangefarbene Regionen verbleiben.

Der höchste Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung wurde 2018 in Regionen in Inner London gemessen.

Die Gesamtschau aller 272 Regionen in der EU (siehe Karte 6) zeigt, dass der höchste Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung im Jahr 2018 in zwei britischen Hauptstadtregionen zu finden war, nämlich in Inner London — East und Inner London — West (mit 68,2 % bzw. 67,3 %). Auch die rumänische Hauptstadtregion (Bucureşti-Ilfov) und die spanische Inselregion Canarias wiesen Quoten von mehr als 65,0 % auf. Mit Abstand die niedrigste Quote wurde 2018 in Mayotte gemessen (in Karte 6 aufgrund der fehlenden Daten für 2008 mit dem Vermerk „Daten nicht verfügbar“ versehen), der einzigen Region in der EU, in der weniger als die Hälfte (43,5 %) der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter war. Auch die nächsten fünf niedrigsten Quoten der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter betreffen Regionen in Frankreich und liegen zwischen 52,9 % in Guyane und 54,0 % in Bourgogne. Alle 25 Regionen mit den niedrigsten Quoten (bis maximal 55,5 %) befinden sich in Frankreich, im Vereinigten Königreich oder in den nordischen EU-Mitgliedstaaten; in den meisten Fällen handelte es sich, mit Ausnahme von fünf französischen Regionen, um Küstenregionen.

In insgesamt 49 überwiegend in Deutschland, Österreich und Italien gelegenen Regionen ist zwischen 2008 und 2018 der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter gestiegen oder unverändert geblieben.

Die Intensität des Blau- bzw. Orangetons in Karte 6 zeigt, in welchem Tempo sich der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in den 263 Regionen der EU, zu denen Daten verfügbar waren, zwischen 2008 und 2018 verändert hat. Insgesamt 49 Regionen verzeichneten einen Anstieg oder keine Veränderung dieses Bevölkerungsanteils. Nahezu die Hälfte (24 Regionen) lag in Deutschland, sechs weitere in Österreich und vier in Italien; in 11 weiteren EU-Mitgliedstaaten wiesen eine oder zwei Regionen einen steigenden oder gleichbleibenden Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter auf. Die einzige Region in den nördlichen Mitgliedstaaten mit einem gestiegenen Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter war Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas in Litauen; in den osteuropäischen Mitgliedstaaten traf dies nur auf Warmińsko-mazurskie in Polen und Východné Slovensko in der Slowakei zu. Der größte Anstieg wurde in der portugiesischen Região Autónoma dos Açores gemeldet, wo der Anteil um 2,5 Prozentpunkte von 60,9 % im Jahr 2008 auf 63,4 % stieg. Den zweitgrößten Anstieg um 2,1 Prozentpunkte verzeichnete Luxemburg, gefolgt von der Nachbarregion Trier (Deutschland) mit 1,7 Prozentpunkten.

In der spanischen Region País Vasco wurde der stärkste Rückgang des Anteils der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 64,6 % im Jahr 2008 auf 59,0 % im Jahr 2018 gemessen.

In 72 Regionen fiel der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zwischen 2008 und 2018 um bis zu 1,5 Prozentpunkte, während 93 Regionen einen Rückgang des Anteils um mehr als 1,5 aber weniger als 3,0 Prozentpunkte meldeten. In der letzten Regionengruppe — in Karte 6 im hellsten Blau- bzw. Orangeton dargestellt — sank der Anteil um mehr als 3,0 Prozentpunkte. Diese 49 Regionen verteilten sich auf 16 EU-Mitgliedstaaten, insbesondere auf Spanien (neun Regionen), Tschechien (alle acht Regionen), Frankreich (sechs), Deutschland (fünf), die Niederlande, Finnland und das Vereinigte Königreich (jeweils drei). Den insgesamt stärksten Rückgang wies País Vasco (Spanien) auf: Hier sank der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter um 5,6 Prozentpunkte von 64,6 % im Jahr 2008 auf 59,0 % im Jahr 2018. Die nächste Gruppe mit einem Rückgang um 4,3 bis 4,9 Prozentpunkte bildeten fünf Regionen in Tschechien (darunter die Hauptstadtregion) sowie die Hauptstadtregionen der Slowakei, Portugals und Spaniens.

(in %, Anteil der 20- bis 64-Jährigen an der Gesamtbevölkerung; Prozentpunkte, Veränderung dieser Quote zwischen 2008 und 2018; nach NUTS-2-Regionen)

Quelle: Eurostat (demo_r_pjanind2) und (demo_pjanind)

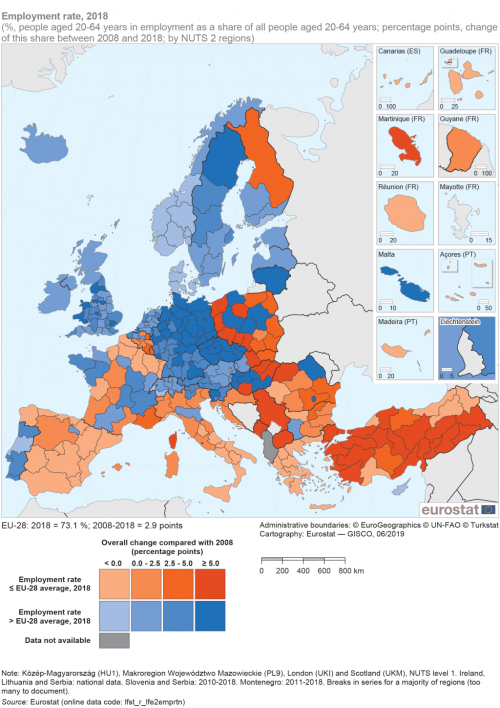

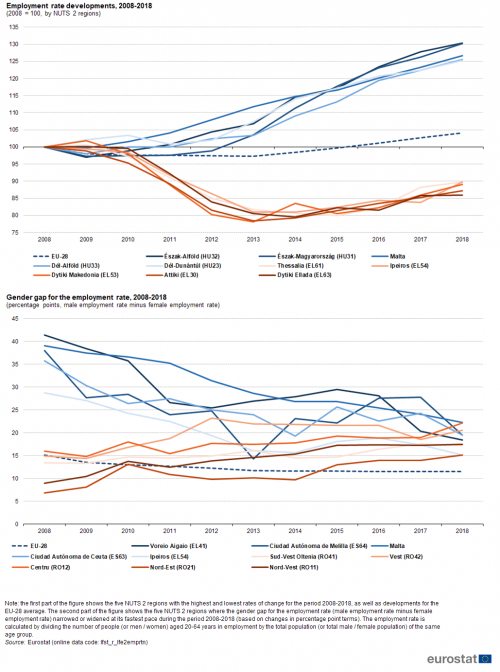

Beschäftigungsquote

Abschließend wird in diesem Kapitel die Beschäftigungsquote der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter analysiert. Die Beschäftigungsquote entspricht dem prozentualen Anteil der Erwerbstätigen (eines bestimmten Alters) im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung (des gleichen Alters); die Informationen in diesem Abschnitt beziehen sich auf Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren. Diese Definition soll die Vergleichbarkeit im unteren Bereich der Altersspanne sicherstellen, da ein zunehmender Anteil junger Menschen in den Bildungssystemen verbleibt und dadurch möglicherweise vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen ist. Die obere Grenze der Altersspanne wird normalerweise bei 64 Jahren angesetzt, um dem in einigen Teilen der EU geltenden (gesetzlichen) Renteneintrittsalter Rechnung zu tragen. Allerdings dürfte der Anteil der erwerbstätigen älteren Menschen künftig steigen, da sich die politischen Entscheidungsträger zunehmend für eine Anhebung des Renteneintrittsalters einsetzen.

In der Strategie Europa 2020 wird im Rahmen der Agenda für Wachstum und Beschäftigung ein Leitziel festgesetzt. Demnach solllten bis zum Jahr 2020 75 % aller Menschen zwischen 20 und 64 Jahren Arbeit haben. Die Beschäftigungsquote der EU-28 für Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren lag 2018 bei 73,1 % und stieg seit einem relativen Tiefstand von 68,3 % im Jahr 2013 zum fünften Mal in Folge an. Die Beschäftigungsquote der EU-28 lag 2018 um 2,9 Prozentpunkte höher als zehn Jahre zuvor.

Karte 7 gibt die Beschäftigungsquoten von Menschen zwischen 20 und 64 Jahren in den NUTS-2-Regionen wieder. Die 158 Regionen mit einer Beschäftigungsquote über dem EU-28-Durchschnitt sind blau und die 109 Regionen mit einer Quote gleich oder unter dem Durchschnitt sind orange dargestellt. In den am hellsten dargestellten Regionen war die Quote 2018 geringer als im Jahr 2008; die anderen Farbtöne zeigen Regionen mit steigenden Quoten an, wobei die dunkelsten Töne den stärksten Anstieg kennzeichnen.

(in %, Anteil der Erwerbstätigen zwischen 20 und 64 Jahren an den 20- bis 64-Jährigen insgesamt; Prozentpunkte, Veränderung dieses Anteils zwischen 2008 und 2018; nach NUTS-2-Regionen)

Quelle: Eurostat (lfst_r_lfe2emprtn)

Mit Ausnahme der Region Pohjois- ja Itä-Suomi in Finnland meldeten alle Regionen in den nördlichen EU-Mitgliedstaaten überdurchschnittliche Beschäftigungsquoten, wobei für Litauen nur Daten auf der nationalen Ebene verfügbar waren. Demgegenüber verzeichneten die meisten Regionen in den südlichen Mitgliedstaaten unterdurchschnittliche Beschäftigungsquoten, so etwa alle Regionen in Griechenland und nahezu alle Regionen in Spanien und Italien; hingegen wiesen Zypern und Malta ebenso wie die meisten Regionen Portugals überdurchschnittliche Beschäftigungsquoten auf. In den östlichen EU-Mitgliedstaaten fielen die Quoten in kroatischen Regionen sowie in den meisten Regionen Bulgariens, Polens und Rumäniens unterdurchschnittlich aus. Die Hälfte der slowakischen Regionen verzeichnete ebenso wie eine knappe Mehrheit der Regionen Ungarns und alle Regionen in Tschechien und Slowenien überdurchschnittliche Beschäftigungsquoten. Auch in den westlichen Mitgliedstaaten ergab sich ein uneinheitliches Bild: In Luxemburg waren ebenso wie in den meisten belgischen und französischen Regionen die Beschäftigungsquoten überdurchschnittlich. Auch in allen Regionen Österreichs mit Ausnahme der Hauptstadtregion sowie in allen Regionen Deutschlands, Irlands (hier waren nur nationale Daten verfügbar), der Niederlande und des Vereinigten Königreichs lag die Beschäftigungsquote über dem Durchschnitt.

Die höchsten regionalen Beschäftigungsquoten in der EU wurden in Stockholm und Åland verzeichnet.

In den Regionen mit den höchsten Beschäftigungsquoten entwickelte sich der Arbeitsmarkt besonders dynamisch und war häufig von niedriger Arbeitslosigkeit und einem relativ hohen Anteil von Frauen an den Beschäftigten geprägt. 2018 hatte Stockholm mit 85,7 % die EU-weit höchste Beschäftigungsquote, dicht gefolgt von Åland mit 85,1 %. Im Allgemeinen waren die Beschäftigungsquoten in Deutschland, Finnland, Schweden und dem Vereinigten Königreich sowie in der tschechischen Hauptstadtregion am höchsten. Die niedrigsten Beschäftigungsquoten verzeichneten Regionen in Belgien, Griechenland, Spanien und Italien sowie die französischen Überseeregionen. In fünf Regionen betrug die Beschäftigungsquote weniger als 50 %, vier davon waren südliche bzw. Inselregionen in Italien, die fünfte war Mayotte mit 40,8 %, dem niedrigsten Wert aller Regionen (Mayotte ist in Karte 7 aufgrund fehlender Daten für das Jahr 2008 mit dem Vermerk „Daten nicht verfügbar“ versehen).

Ungarische Regionen verzeichneten den stärksten Anstieg der Beschäftigungsquote.

In 68 Regionen der EU nahm die Beschäftigungsquote zwischen 2008 und 2018 um mindestens 5,0 Prozentpunkte zu. In 15 von ihnen, darunter sechs in Ungarn und drei in Polen, stieg die Quote um mindestens 10,0 Prozentpunkte. Die obere Hälfte von Abbildung 4 zeigt die fünf Regionen (davon vier in Ungarn) mit dem größten Anstieg in Prozent bzw. auch in Prozentpunkten. Am höchsten war die Zunahme in der Region Észak-Alföld, wo die Beschäftigungsquote um 16,6 Prozentpunkte von 54,7 % im Jahr 2008 auf 71,3 % im Jahr 2018 stieg.

(2008 = 100, nach NUTS-2-Regionen)

Quelle: Eurostat (lfst_r_lfe2emprtn)

In 63 Regionen stieg die Beschäftigungsquote zwischen 2008 und 2018 um mindestens 2,5 aber höchstens 5,0 Prozentpunkte, und in 77 Regionen blieb sie stabil oder nahm moderat (um weniger als 2,5 Prozentpunkte) zu.

Griechische Regionen verzeichneten den stärksten Rückgang der Beschäftigungsquote.

In der letzten Regionengruppe, in Karte 6 im hellsten Blau- bzw. Orangeton dargestellt, war die Beschäftigungsquote zwischen 2008 und 2018 rückläufig. Diese Gruppe umfasste insgesamt 59 Regionen, die überwiegend in Spanien (15 Regionen), Griechenland (alle 13 Regionen), Frankreich (neun), Italien (neun) und Dänemark (alle fünf Regionen) zu finden waren, sowie ferner drei Regionen in Portugal, zwei in Finnland und je eine in Bulgarien, Zypern und Rumänien. Alle neun Regionen mit dem stärksten Rückgang der Beschäftigungsquote lagen in Griechenland, darunter acht, in denen die Quote um über 6,0 Prozentpunkte sank. Am stärksten fiel die Beschäftigungsquote in der Region Dytiki Ellada, und zwar um 8,8 Prozentpunkte von 62,5 % im Jahr 2008 auf 53,7 % im Jahr 2018.

In der unteren Hälfte von Abbildung 4 wird das Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern auf dem Arbeitsmarkt ersichtlich. Während der Finanz- und Wirtschaftskrise verringerte sich das Geschlechtergefälle zwischen den Beschäftigungsquoten in der EU-28 rapide von 15,1 Prozentpunkten im Jahr 2008 auf 11,7 Prozentpunkte im Jahr 2013, bevor es sich zwischen 2016 und 2018 bei 11,5 Prozentpunkten einpendelte. Im unteren Bereich der Abbildung sind die Regionen dargestellt, in denen sich das Geschlechtergefälle zwischen den Beschäftigungsquoten im Zeitraum von 2008 bis 2018 am schnellsten verkleinerte bzw. vergrößerte (Veränderung in Prozentpunkten).

Nur in 26 NUTS-2-Regionen in der EU vergrößerte sich das Geschlechtergefälle zwischen den Beschäftigungsquoten im Zeitraum von 2008 bis 2018, in drei weiteren Regionen blieb es konstant. Dies betraf hauptsächlich Regionen in Polen, Rumänien und Ungarn sowie einige Regionen in Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Schweden. Am ausgeprägtesten war das Geschlechtergefälle mit 8,6 bzw. 8,3 Prozentpunkten in den rumänischen Regionen Nord-Vest und Nord-Est, wo es sich zwischen 2008 und 2018 in etwa verdoppelt hat.

In den übrigen 232 Regionen ist das Geschlechtergefälle zwischen den Beschäftigungsquoten von 2008 bis 2018 geschrumpft. In 11 Regionen verringerte es sich um mehr als 10 Prozentpunkte, am stärksten in Voreio Aigaio (Griechenland) mit 23,0 Prozentpunkten. Nahezu alle Regionen mit einer besonders deutlichen Verringerung des Geschlechtergefälles befanden sich in südlichen EU-Mitgliedstaaten wie Spanien, Griechenland, Portugal und Malta, doch auch die Region Haute-Normandie (Frankreich) gehörte zu dieser Gruppe.

Quelldaten für die Abbildungen und Karten

![]() Schwerpunkt auf der sozioökonomischen Entwicklung der Regionen (auf Englisch)

Schwerpunkt auf der sozioökonomischen Entwicklung der Regionen (auf Englisch)

Datenquellen

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

Das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 2010) (auf Englisch) ist das neueste international kompatible EU-Regelwerk zur Rechnungslegung für eine systematische und detaillierte Beschreibung einer Volkswirtschaft. Das ESVG 2010 wird seit 2014 umgesetzt und entspricht den weltweit geltenden Regeln des Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (SVG von 2008) (auf Englisch). Das ESVG 2010 stellt sicher, dass die Wirtschaftsstatistiken der EU-Mitgliedstaaten kohärent, vergleichbar, zuverlässig und aktuell erstellt werden. Die Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Union (Verordnung (EU) Nr. 549/2013) bildet die Rechtsgrundlage für diese Statistiken.

Das ESVG 2010 ist nicht auf jährliche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen beschränkt, sondern gilt auch für vierteljährliche und kürzere oder längere Bilanzzeiträume sowie für Gesamtrechnungen auf regionaler Ebene. Es ist auf die Konzepte und Klassifikationen vieler anderer Wirtschafts- und Sozialstatistiken (wie der Statistiken über die Erwerbstätigkeit, die Produktion und den Außenhandel) abgestimmt und dient daher als zentraler Bezugsrahmen für die Wirtschafts- und Sozialstatistik.

Die Statistiken zu den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auf regionaler Ebene werden im Wesentlichen auf der NUTS-Ebene 2 angegeben. Die Daten für die statistischen Regionen in den EFTA- und Kandidatenländern liegen häufig nicht vor und wurden (soweit erforderlich) durch nationale Aggregate ersetzt. Es gilt ebenfalls zu beachten, dass die Daten für diese Länder manchmal weniger aktuell sind als für die EU-Regionen; alle Abweichungen sind als Fußnote unter Karten oder Abbildungen aufgeführt.

Weitere Informationen:

Spezieller Bereich zum ESVG 2010

ESVG 2010 — Handbücher und Leitlinien

Bevölkerung

Eurostat erfasst ein breites Spektrum an regionalen demografischen Statistiken. Hierzu zählen Daten über Bevölkerungszahlen und unterschiedliche demografisch relevante Faktoren, die sich auf die Größe, Struktur und spezifischen Merkmale der Bevölkerung auswirken. Diese Daten können für eine Vielzahl von Planungs-, Beobachtungs- und Bewertungsmaßnahmen verwendet werden, unter anderem für:

- die Analyse der Bevölkerungsalterung und ihrer Auswirkungen auf Nachhaltigkeit und Wohlstand,

- die Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen des demografischen Wandels oder

- die Berechnung von Verhältnissen und Indikatoren „je Einwohner“ — wie z. B. das regionale Pro-Kopf-BIP, das u. a. verwendet werden kann, um Mittel aus den Strukturfonds an wirtschaftlich benachteiligte Regionen zu vergeben.

Weitere Informationen:

Spezieller Bereich zum Thema Bevölkerung

Tertiäre Bildung

Aufgrund der unterschiedlichen Strukturen der Bildungssysteme der einzelnen Länder ist ein Rahmen für die Erfassung, Kompilierung und Darstellung regionaler, nationaler und internationaler Bildungsstatistiken und -indikatoren als Voraussetzung für die Vergleichbarkeit der Daten erforderlich. Dieser Rahmen wird durch die Internationale Standardklassifikation für das Bildungswesen (ISCED) vorgegeben. Die ISCED 2011 bildet die Grundlage für die in diesem Artikel präsentierten Statistiken. Sie wurde im November 2011 von der Generalkonferenz der UNESCO-Generalkonferenz verabschiedet. Die tertiäre Bildung umfasst die ISCED-Stufen 5 bis 8.

Die meisten Daten zur EU-Bildungsstatistik werden im Rahmen eines gemeinsamen Vorhabens mit Beteiligung des Statistischen Instituts der UNESCO (UNESCO-UIS) (auf Englisch), der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) (auf Englisch) und Eurostat erhoben. Diese gemeinsame Datenerhebung wird häufig als „UOE-Datenerhebung“ bezeichnet. Daten über regionale Beteiligungsquoten werden von Eurostat gesondert erfasst. Für Informationen über tertiäre Bildungsabschlüsse hingegen werden Daten aus der Arbeitskräfteerhebung der EU herangezogen (siehe unten).

Weitere Informationen:

International standard classification of education (ISCED 2011) (auf Englisch)

UNESCO-UIS Website (auf Englisch)

Spezieller Bereich zu Bildungsstatistiken

Arbeitskräfte

Die in diesem Artikel vorgestellten Informationen zur tertiären Bildung und zur Beschäftigungsquote basieren auf aus der Arbeitskräfteerhebung (AKE) abgeleiteten Jahresdurchschnitten. Die Erhebung wird in mehr als 30 Ländern durchgeführt, unter anderem in den EU-Mitgliedstaaten, drei EFTA-Ländern (Island, Norwegen und Schweiz) sowie in vier Kandidatenländern (Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und Türkei). Zur Grundgesamtheit der Erhebung gehören in der Regel alle in Privathaushalten lebenden Personen ab 15 Jahren; es gelten die Definitionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).

Bei der Analyse regionaler Informationen aus der AKE ist zu berücksichtigen, dass sich die dargestellten Informationen auf die Region beziehen, in der die Befragten ihren ständigen Wohnsitz haben, und dass dies aufgrund von Pendlerströmen von der Region, in der sich ihr Arbeitsplatz befindet, abweichen kann.

Weitere Informationen:

Spezieller Bereich zu Arbeitskräftestatistiken

EU-Arbeitskräfteerhebung — Methodik (auf Englisch)

Kontext

Seit Beginn der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise sind inzwischen gut zehn Jahre vergangen. In dieser Analyse wird untersucht, welche Auswirkungen die Krise hatte, wie schnell sich die Regionen erholen konnten und inwiefern bestimmte Regionen hinter anderen zurückgeblieben sind. Zur Verdeutlichung des Kontexts wird im folgenden Abschnitt ein kurzer Überblick über den Ablauf der Ereignisse in der EU-28 gegeben.

Das jährliche BIP der EU-28 hatte 2008 einen Höchststand erreicht, wenngleich das jährliche Wachstum (0,5 %) bereits deutlich hinter dem Niveau des Jahres 2007 (3,1 %) zurückgeblieben war. Wie aus Quartalsdaten hervorgeht, war die Rate der Veränderung der volkswirtschaftlichen Gesamtleistung bereits im zweiten Quartal des Jahres 2008 negativ. Auch die Beschäftigung in der EU-28 war 2008 auf einem Höchststand, wobei das Beschäftigungswachstum mit 1,1 % etwas mehr als die Hälfte des Niveaus von 2007 (1,9 %) erreichte. Wie eine vierteljährliche Zeitreihe zeigt, hat sich die Krise mit etwas Verzögerung auf die Beschäftigung ausgewirkt: Im zweiten Quartal 2008 war die Beschäftigungsquote unverändert (0,0 %) und stieg im dritten Quartal an (0,1 %), bevor sie ab dem vierten Quartal 2008 mehrere Quartale in Folge zurückging. Diese Entwicklungen schlagen sich naturgemäß auch in der Arbeitslosenquote nieder: Die jährliche Arbeitslosenquote in der EU-28 sank von 7,5 % im Jahr 2007 auf 7,3 % im Jahr 2008. Die vierteljährliche Arbeitslosenquote ging in den meisten Quartalen ab Mitte 2005 zurück, erreichte im ersten Quartal 2008 mit 6,8 % einen Tiefstand und blieb im zweiten und dritten Quartal relativ stabil (Zunahme um 0,1 % in jedem Quartal). Erst ab dem vierten Quartal 2008 begann die Arbeitslosenquote in der EU-28 infolge der Auswirkungen der Krise anhaltend (um 0,4 %) zu steigen.

Die Ursachen der Krise stellen sich in folgender zeitlichen Abfolge dar: Sinkende Immobilienpreise in den USA im Jahr 2006 lösten 2007 eine Krise des US-amerikanischen Finanz- und Hypothekenmarktes aus, in deren Folge einige Hypothekenkreditgeber, Banken und Versicherungsgesellschaften 2007 in eine Schieflage gerieten, was sich 2008 zu einer globalen Finanzkrise entwickelte (und sich in einem globalen Konjunkturabschwung und einer Rezession niederschlug). Während die oben erläuterten Daten zwar Aufschluss darüber geben, wie und wann die Krise in der EU-28 als Ganzes (in Bezug auf ausgewählte Schlüsselindikatoren) spürbar wurde, kam die Krise in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten und auch in den Regionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zum Tragen. Nicht nur der zeitliche Ablauf der Krise, sondern auch das Ausmaß des wirtschaftlichen Schadens und die Erholungsphase unterschieden sich zwischen den einzelnen Ländern und Regionen.

In diesem Kapitel werden die jährlichen Daten ausgehend vom Jahr 2008 untersucht, in dem die Wirtschaftsleistung (gemessen als BIP) und das Beschäftigungsniveau in der EU-28 einen Höchststand erreicht hatten.

Die europäische Säule sozialer Rechte

Die europäische Säule sozialer Rechte wurde in erster Linie für das Euro-Währungsgebiet konzipiert, steht jedoch allen EU-Mitgliedstaaten offen, die sich daran beteiligen möchten. Sie soll die sich verändernden Realitäten in der Arbeitswelt Rechnung tragen, als Kompass für eine erneute Konvergenz innerhalb des Euro-Währungsgebiets dienen und neue und wirksamere Rechte für die Bürgerinnen und Bürger gewährleisten. Die Initiative wurde im November 2017 gemeinsam vom Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission unterzeichnet. Die Säule baut auf 20 Grundsätzen auf, die in drei Hauptkategorien unterteilt sind.

Weitere Informationen:

Europäische Kommission: Die europäische Säule sozialer Rechte

Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration: Die europäische Säule sozialer Rechte

Über das BIP hinaus

Im August 2009 verabschiedete die Europäische Kommission eine Mitteilung mit dem Titel Das BIP und mehr: die Messung des Fortschritts in einer Welt im Wandel (KOM(2009) 433 endg.), in der sie eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung und Ergänzung der Messung des BIP vorstellte. Laut der Mitteilung spricht vieles dafür, das BIP mit Statistiken zur Berücksichtigung anderer wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Fragestellungen zu ergänzen, die ebenfalls entscheidende Bedeutung für das Wohlergehen der Menschen haben. In der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen Progress on „GDP and beyond“ actions (SWD(2013) 303 final) (auf Englisch) wurde eine Reihe ergänzender Indikatoren dargelegt, darunter auch Indikatoren auf regionaler und lokaler Ebene.

Direkter Zugang zu

Regionalstatistiken

- Population statistics at regional level

- Education and training statistics at regional level

- Labour market statistics at regional level

- GDP at regional level

Bevölkerungsstand

- Population and population change statistics (auf Englisch)

- Bevölkerungsstruktur und Bevölkerungsalterung

Bildung'‘

- Education and training in the EU — facts and figures (Online-Veröffentlichung) (auf Englisch)

Arbeitsmarkt

- EU labour force survey — Online-Veröffentlichung (auf Englisch)

- EU labour force survey statistics — Online-Veröffentlichung (auf Englisch)

- Employment rates and Europe 2020 national targets (auf Englisch)

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

- Eurostat Jahrbuch der Regionen (auf Englisch)

- Regionale Bevölkerungsstatistiken (t_reg_dem)

- Regionale Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - ESVG 2010 (t_nama_10reg)

- Regionale Bildungsstatistiken (t_reg_educ)

- Regionale Arbeitsmarktstatistiken (t_reg_lmk)

- Regionale Bevölkerungsstatistiken (reg_dem)

- Regionale Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (reg_eco10)

- Regionale Bildungsstatistiken (reg_educ)

- Regionale Arbeitsmarktstatistiken (reg_lmk)

- Demographie und Migration (demo), siehe:

- Bevölkerungsstand (demo_pop)

- Regionale Daten (demopreg)

- Bildung und Weiterbildung (educ), siehe:

- Bildungs- und Weiterbildungsergebnisse (educ_outc)

- Bildungsstand (edat)

- Bevölkerung nach Bildungsabschluss (edat1)

- Bildungsstand (edat)

- LFS Reihe - Spezifische Themengebiete (lfst)

- Regionale LFS Reihe (lfst_r)

- Regionale Beschäftigung - LFS/AKE jährliche Reihen (lfst_r_lfemp)

- Regionale LFS Reihe (lfst_r)

- Zusätzliche Indikatoren (Bevölkerung, BIP pro Kopf und Produktivität) (nama_10_aux)

- Hauptgliederung der Aggregate des BIP und der Erwerbstätigkeit (nach Wirtschaftsbereichen und Anlagegütern) (nama_10_bbr)

- Regionale Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (nama_10reg)

- Indikatoren des Bruttoinlandsprodukts (nama_10r_gdp)

- Konten nach Produktionsbereichen und Haushalten (nama_10r_brch)

- Eurostat statistical atlas (Chapter 2) (auf Englisch)

- Eurostat statistical atlas (Chapter 4) (auf Englisch)

- Eurostat statistical atlas (Chapter 5) (auf Englisch)

- Eurostat statistical atlas (Chapter 6) (auf Englisch)

- Eurostat statistical atlas (Chapter 14) (auf Englisch)

- Regionen und Städte illustriert

Handbücher und Online-Veröffentlichungen zur Methodik

- Methodik der Arbeitskräfteerhebung — Wichtigste Konzepte

- Methodological manual on territorial typologies — Eurostat — Ausgabe 2018 (auf Englisch)

- Manual on regional accounts methods — Ausgabe 2013 (auf Englisch)

Metadaten

- Population (ESMS-Metadatendatei — demo_pop_esms) (auf Englisch)

- Regional economic accounts (ESMS-Metadatendatei — reg_educ_esms) (auf Englisch)

- Regional education statistics (ESMS-Metadatendatei — reg_educ_esms) (auf Englisch)

- Regional labour market statistics (ESMS-Metadatendatei — reg_lmk_esms) (auf Englisch)

- Europäische Kommission — Allgemeine und berufliche Bildung — Strategischer Rahmen — Allgemeine und berufliche Bildung 2020

- Europäische Kommission —Beschäftigung, Soziales und Integration — Europäische Beschäftigungsstrategie

- Europäische Kommission — Die Europäische Säule sozialer Rechte

- European Commission — Regional and Urban Policy — European Structural and Investment Funds (ESI Funds) (auf Englisch)

.

Mittels des Statistischen Atlasses von Eurostat (auf Englisch) können Sie alle Karten interaktiv verwenden (siehe Benutzerhandbuch auf Englisch).

Dieser Artikel ist Bestandteil der zentralen jährlichen Veröffentlichung von Eurostat, dem Eurostat regional yearbook.